Geschlossene Front gegen neues Naturschutzgebiet

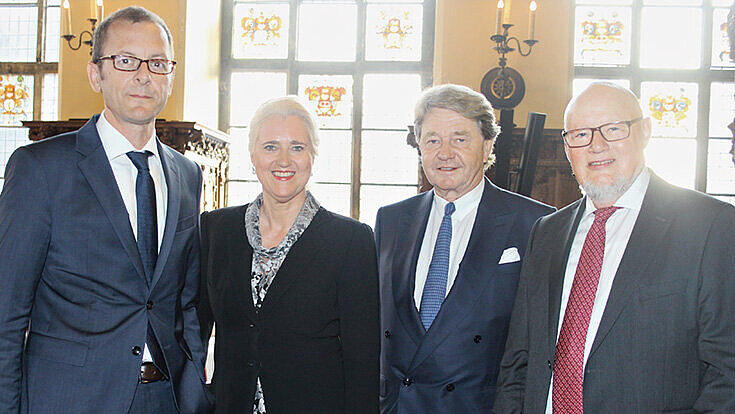

Gastgeber und Gäste (v.l.): Senator Martin Günthner, HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath, BHV-Präsident Hans-Joachim Schnitger und VDR-Präsident Alfred Hartmann, Foto: Arndt

Traditionsveranstaltung seit 1965: Bremer Kapitänstag in der „Oberen Rathaushalle“, Foto: Arndt

Die Bundesländer Bremen und Hamburg machen geschlossen Front gegen die Absicht von Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne), in der Mündung von Elbe und Weser ein neues Naturschutzgebiet auszuweisen.

Während Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz und sein Kollege aus Bremen, Carsten Sieling, ihrem gemeinsamen SPD-Parteifreund und Ministerpräsidenten-Kollegen Stephan Weil in Hannover inzwischen einen „Brandbrief“ schrieben und darin „ihre tiefe Sorge“ über die Absichten des grünen Umweltpolitikers zum Ausdruck brachten, wurde diese Kritik am vergangenen Freitagabend auf dem 53. Bremer Kapitänstag direkt ausgesprochen – vor mehr als 300 Spitzenvertretern aus der Hafenwirtschaft, Verwaltung und auch im Beisein von Bremens Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD).

Dieser wandte sich entschieden gegen das mit den direkten Nachbarbundesländern nicht vorher abgesprochene Vorgehen eines Mitglieds der niedersächsischen Landesregierung, die aufgrund der vorgezogenen Landtagswahlen nur noch bis zum 15. Oktober als SPD-Grünen-Koalition ein operatives Handlungsmandat hat.

Für Günthner stellt der vermeintlich vor dem Hintergrund von EU-Recht verfolgte Plan eine Bedrohung Bremer Interessen dar. Der Senator verwies auf die neue Studie zur Bedeutung der Bremischen Häfen für den lokalen und regionalen Arbeitsmarkt sowie dank der Häfen stimulierte Wertschöpfungskette. Günthner wörtlich: „Wir werden es nicht zulassen, dass andere an dem Ast sägen, der unsere Wirtschaft trägt. Oder gleich ganz den ganzen Baum absägen.“ Der Politiker verwies darauf, dass unmittelbar vor dem Kapitänstag der Brief der beiden Hansestädte-Bürgermeister bereits in der Leine-Metropole eingetroffen sei. Bekräftigend stellte er fest: „Wir können es nicht akzeptieren, dass Vorgaben der EU dazu führen, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung massiv behindert wird.“

Bremen wie auch Hamburg hätten „leidvoll erfahren“ müssen, wie beim großen Thema Fahrrinnenanpassung von Weser und Elbe „mit europäischen Richtlinien kaum mehr zu händelnde Verfahrenshemmnisse aufgebaut werden“.

Die weiterhin ungelöste Weser- wie auch Elbe-Anpassung steht für Günthner inzwischen geradezu auch als trauriges Symbol dafür, „dass wir in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, die Infrastrukturen dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie benötigt werden“.

Direkte Unterstützung für die Kritik und die Position des Spitzenvertreters der ebenfalls Rot-Grün-geführten Bremer Landesregierung gewährte Angela Titzrath, die seit dem Frühjahr an der Spitze der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) steht. Die Vorstandsvorsitzende hielt jene Rede, die in der Tradition des Kapitänstages von Top-Persönlichkeiten aus der Wirtschaft gehalten werden. Bei allem Verständnis für „die Belange des Natur- und Klimaschutzes“ rief Titzrath die gestaltenden Politiker jedoch dazu auf, mit Augenmaß ans Werk zu gehen. Es dürfe nicht dazu kommen, dass „deutsche Hafenstandorte von den Handelsrouten der Welt quasi abgeschnitten werden“. Denn das bedeute „eine ernsthafte Gefahr für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland“.

Titzrath sprach sich auch in Bremen dafür aus, die Elbvertiefung so schnell wie möglich voranzubringen. Sie erwartet, dass mit der Bereitstellung von Ausgleichsflächen für den geschützten Schierlingswasserfenchel die entsprechenden Flussanpassungsmaßnahmen „zügig begonnen werden“. Titzrath forderte dies vor dem Hintergrund verschiedener Gespräche, die sie in den zurückliegenden Monaten mit Spitzenvertretern der großen Reedereikunden aus Asien geführt habe. Mit dem Begriff „Planfeststellungsverfahren“ könne man in Asien „nichts anfangen“. Die HHLA-Chefin weiter: „Sehr wohl versteht man, dass Schiffe nur halb voll beladen deutsche Häfen anlaufen können“. Die Folge sei, dass sich die Ladung „andere Wege“ suche, „und diese enden dann meistens in Häfen außerhalb von Deutschland“. Titzrath erinnerte daran, dass alle deutschen Häfen bei der Umschlagentwicklung inzwischen von den Westhäfen abgehängt wurden. Und niemand könne derzeit mit Bestimmtheit sagen, wie lange dieser Trend noch fortbestehen werde.

In einem direkten Zusammenhang mit der Elbvertiefungsproblematik steht für Titzrath auch die fortwährende Verschlickung in Teilen des Hamburger Hafens. Mit der Folge, dass sogenannte „Mindertiefen“ an den Terminals inzwischen bewirken, dass die Schiffe zusätzlich weniger Ladung mitbringen können. Dabei gehe es nicht mehr um Zentimeter, sondern um Meter. Titzrath: „Wenn die Schiffe wegen der nautischen Beschränkungen nicht mehr Ladung bringen können, kann kein Hafenunternehmen etwas dagegen tun“.

Die HHLA-Chefin rief die deutschen Häfen als Ganzes zu einer größeren Geschlossenheit auf, um sich besser gegen die weiter an Stärke gewinnenden Westhäfen zu wappnen. Dazu gehört für die Unternehmens chefin auch, dass das ausbleibt, was sie „innerdeutsches Fingerhakeln“ nannte. „Es schwächt uns unnötig“, so Titzrath wörtlich. Die Kritik richtete sie im Besonderen an Wilhelmshaven, das unlängst auf die „pünktliche Abfertigung eines Großfrachters“ hingewiesen hatte und im selben Atemzug auf „die Probleme mit dem gleichen Schiff“ in Hamburg ausbleibenden Tiefgangs verwies. Das beschrieb sie als „befremdlich“.

Apropos „Tiefwasserhafen“ und Häfenkooperation: Entschieden widersprach sie all jenen, die meinten, dass eine Konzentration der Großcontainerschiffe auf nur noch einen Hafen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen als Ganzes nachhaltig stärke. Das sei falsch, die Ladungsempfänger wie auch -versender legten noch mehr Wert auf sehr gut funktionierende Hafenhinterlandverbindungen als dem zentralen Standortfaktor. Sie sei zwar „offen für Gespräche über Möglichkeiten der Zusammenarbeit“. Aber: „Kooperationsbemühungen, die lediglich darauf hinauslaufen, Ladung von A nach B zu verschieben, halte ich nicht für sinnvoll und zielführend“. Überdies sei das auch „politisch nicht durchsetzbar“.

Hinsichtlich der Entwicklung in der weltweiten Containerschifffahrt erwartet Titzrath eine weitere Reedereikonzentration. Aus den aktuell drei großen Allianzen könnten in absehbarer Zeit nur noch zwei werden, mit allen derzeit noch nicht absehbaren Konsequenzen. Und auch das gehöre zum Gesamtbild: Die weltweite Containertransportkapazität nimmt weiter zu, vor allem ausgelöst durch den Zulauf von XXL-Carriern. Allein im letzten Quartal des laufenden Jahres werde die Transportkapazität im wichtigen Fahrtgebiet Europa-Asien um rund zwölf Prozent zulegen. Für die zur Auslieferung bis 2019 vorgesehenen Großfrachter werde dies Kapazitätszuwachs nur in diesem Trade deutlich über 23 Prozent betragen. Und in diese Vorhersage seien noch nicht die aktuell georderten 22.000-TEU-Frachter von CMA CGM enthalten, von denen neun Einheiten bis 2020 ausgeliefert werden sollen. Auch vor dem Hintergrund dieses Szenarios gebe es also zur Elb- und Weser-Vertiefung „keine Alternative“.

Zu den zentralen Herausforderungen zählt Titzrath die Digitalisierung. Ihr Unternehmen habe für dieses Zukunftsthema bereits zahlreiche Projekte angeschoben. Die HHLA sei fest entschlossen, in Hamburg dazu als Taktgeber aufzutreten. EHA