Neue Ideen im Kampf gegen den Schlick

Idee für die Arbeit im Elbehafen: Baggerschiff ohne Laderaum, Foto: Grzeskowiak

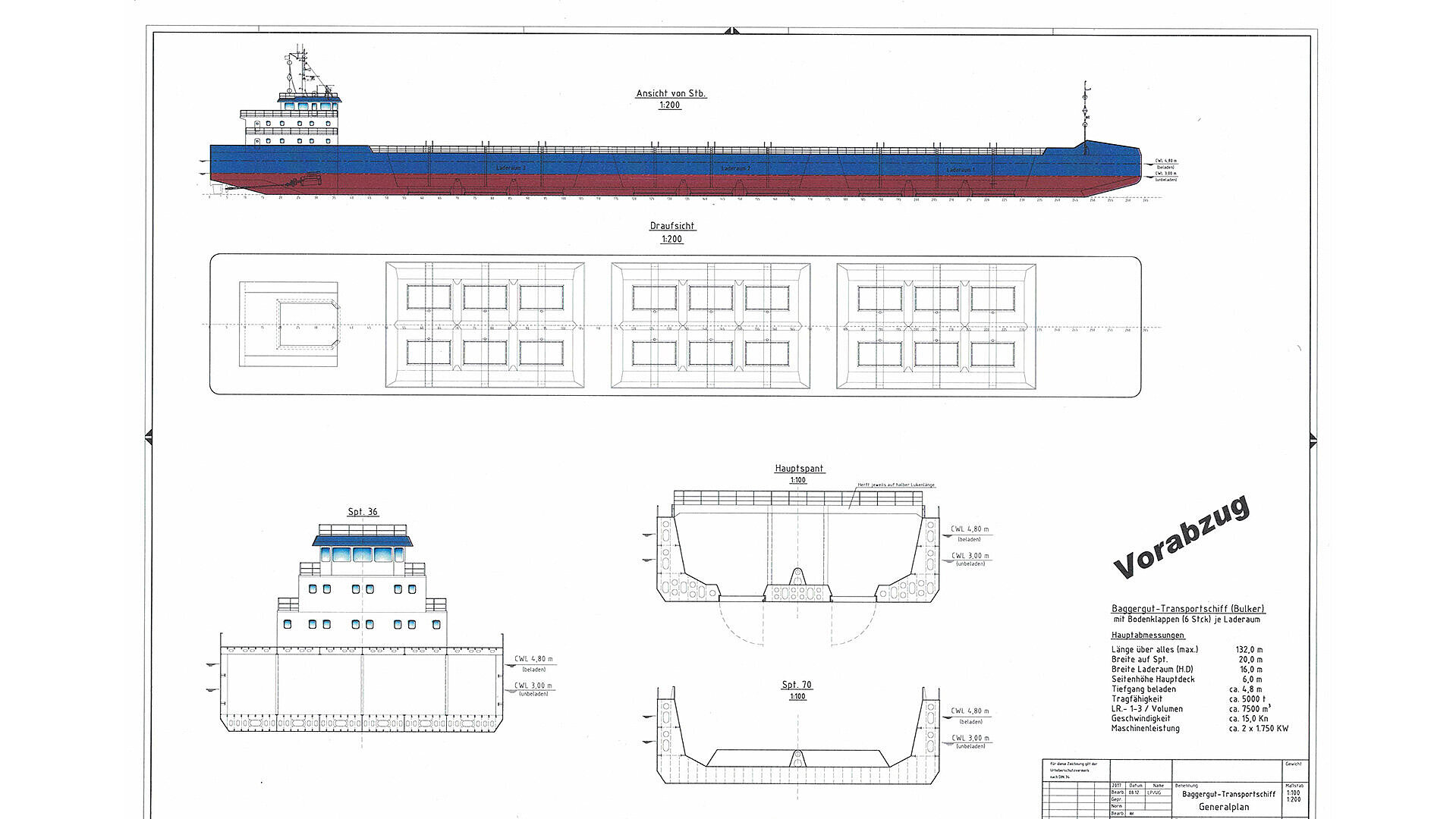

Den Stückpreis pro Baggergut-Transportschiff schätzt Grzeskowiak auf rund 16 Millionen Euro, Foto: Grzeskowiak

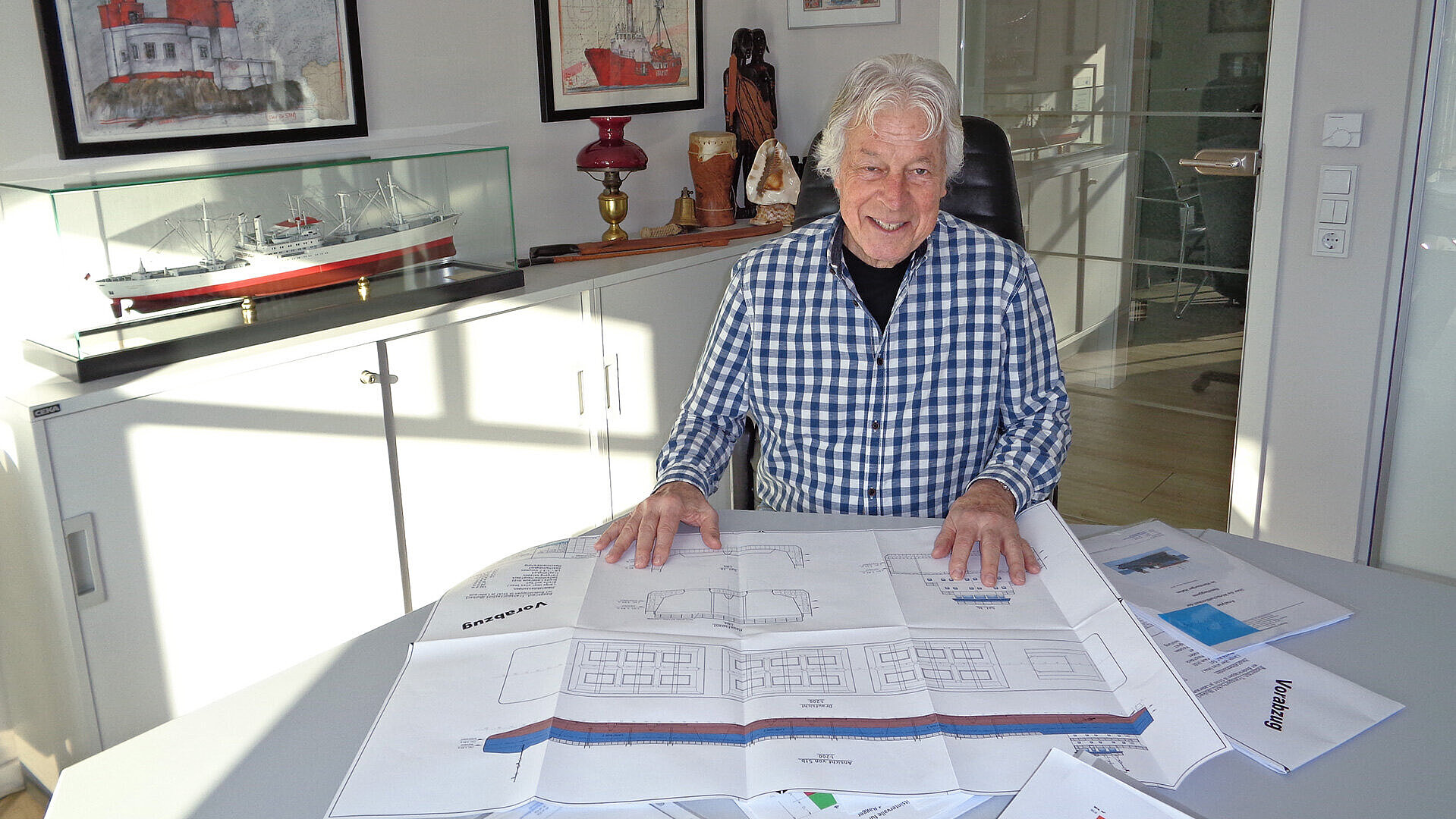

Jürgen Grzeskowiak: Bei Nassbaggerei in Hamburg sind Einsparungen möglich, Foto: Grzeskowiak

Ein Törn der „Bartolomeu Dias“ der belgischen Reederei Jan de Nul auf die Nordsee und zurück kostet rund 100.000 Euro, recherchierte Grzeskowiak , Foto: Arndt

Für die Schlickbekämpfung im Hamburger Hafen wird schweres Gerät benötigt, Foto: Arndt

Der Hamburger Hafenschlick bleibt ein Millionengrab. Ausländische Baggerfirmen lassen sich ihre Arbeiten teuer bezahlen. Eine Lösung zur Kostensenkung wäre ein neues Logistikkonzept, das die Einführung von Transportschiffen für die Fahrt bis zu den Verklappungsgebieten vorsieht.

Seit Jahren werden Elbe und Hafen laufend ausgebaggert, um die Solltiefe von derzeit etwa 16,50 Meter zu halten. Der „Tidal Pumping-Effekt“ drückt von der Nordsee mit jeder Flut große Mengen Schlick in die Elbe, der mit dem langsamer laufenden Ebbstrom nicht wieder vollständig abläuft. Die Folge: Immer mehr Sedimente lagern sich ab und verschlicken die Hafenbecken und die Fahrrinne.

Auch 2018 bleibt das Thema ein Dauerbrenner (THB Nr. 19 vom 26. Januar 2018). Aus der Antwort des Hamburger Senats auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des FDP-Bürgerschaftsabgeordneten und Hafen-Experten Michael Kruse geht hervor, dass 2017 knapp elf Millionen Kubikmeter Elbschlick ausgebaggert werden mussten – eine ähnliche Menge wie 2016. Die Beseitigung kostete die Hamburg Port Authority (HPA) knapp 100 Millionen Euro.

Seit Jahren werden die aus der Elbe geholten Sedimente zu zwei Dritteln vor der Stadtgrenze Hamburgs verklappt, während die restliche Menge weiter zur Tonne „E 3“ bei Helgoland verschifft wird, um erst dort wieder ins Meer gekippt zu werden. Doch dieses Gebiet ist aus ökologischen und politischen Gründen nicht unumstritten.

„Die Hamburg Port Authority bereitet zurzeit einen Genehmigungsantrag für die Verbringung von Baggergut auch in die Ausschließliche Wirtschaftszone vor“, kündigte Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch jetzt an. Die Wege für die Verklappung würden sich damit nochmals deutlich verlängern, denn die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) erstreckt sich bis weit hinter Helgoland.

Wann der Transport von Baggergut in die Ausschließliche Wirtschaftszone beginnen kann, und wohin genau das Sediment gebracht werden soll, sei allerdings noch offen, so der Geschäftsführer der HPA, Jens Meier. Dazu seien unter anderem noch weitere Sondierungsfahrten auf der Nordsee nötig.

Und so bleibt zumindest auf den ersten Blick die Verklappung gleich vor den Toren des Welthafens die günstigste und schnellste Lösung, entfällt doch der lange Transportweg. Aber dieses Prinzip ist umstritten, wie der Hamburger Ingenieur Werner Möbius kürzlich in der ARD erläuterte. Der Diplom-Ingenieur ist Geschäftsführer einer Hamburger Engineering-Firma. Seinen Angaben zufolge wird beim Verklappen durch Verwirbelungen und die Strömung ein großer Teil des Sediments gleich wieder dorthin transportiert, wo es herkommt: In die Fahrrinne Richtung Hamburg und von dort weiter in die einzelnen Hafenbecken.

Möbius hat ein Patent entwickelt, mit dem er den Schlick dauerhaft kostengünstiger und umweltschonender entsorgen möchte. Seine Idee sieht vor, dass Saugbagger den Schlick nicht selber aufnehmen und bis zum Ort der Verklappung im eigenen Laderaum transportieren, sondern an ein Sammel- und Transportschiff übergeben. Schon an Bord wird der Schlick zu einer zähen Masse verdichtet. Weit draußen in der Nordsee soll er dann in Wassertiefen von 30 bis 40 Meter über eine spezielle Abpumpvorrichtung auf dem Meeresboden deponiert werden. Lage für Lage wird er so auf den Grund gebracht und geglättet, so dass er nicht wieder aufwirbeln kann.

Wie Möbius dem Fernsehsender weiter mitteilte, hat er die Erosionsstabilität der so entstandenen Schlicklagerstätten im eigenen Forschungslabor getestet und die positiven Ergebnisse auch der Hamburger Wirtschaftsbehörde mitgeteilt.

In die gleiche Richtung wie Möbius denkt Jürgen Grzeskowiak. Der Diplom-Ingenieur und Sachverständige für Schiffsbetriebstechnik aus Cuxhaven hat eine umfangreiche „Analyse über die Wirtschaftlichkeit der Nassbaggerei im Hamburger Hafen“ erstellt, die dem THB vorliegt. Grzeskowiak hat dabei vor allem die Kostenstruktur der „Bartolomeu Dias“ unter die Lupe genommen. Dabei handelt es sich um einen knapp 150 Meter langen und 30 Meter breiten Sedimentbagger – der größte, der je in Hamburg eingesetzt wurde. Die belgische Wasserbau-Reederei Jan de Nul hielt mit dem Spezialschiff seit Ende Mai 2016 für einen längeren Zeitraum die Fahrrinne und Liegeplätze frei. Auftraggeber war die HPA, die außer der „Bartolomeu Dias“ zeitweise noch bis zu drei weitere kleinere Bagger beschäftigt.

Auch Grzeskowiak stößt sich an den enormen Baggerkosten von zusammen jährlich 100 Millionen Euro: „Aufgrund der Tatsache, dass sich diese Ausgaben für die Beseitigung der Sedimente aus dem Hamburger Hafen regelmäßig wiederholen und eine Verringerung in den nächsten Jahren nicht absehbar ist, habe ich die Analyse über eine Kostenminimierung mit einer möglichen Systemänderung der Baggerarbeiten durchgeführt.“

Der Ingenieur hat aus Medienangaben recherchiert, dass allein ein Törn der „Bartolomeu Dias“ auf die Nordsee und zurück rund 100.000 Euro kostet. „Umgerechnet ergibt das bei einer Tour von insgesamt 15 Stunden einen Stundensatz von rund 6700 Euro. Für einen gebaggerten Kubikmeter Schlick fallen 6,90 Euro Kosten an.“

Als einen wesentlichen Grund für die geringe Effektivität des Baggers hat Grzeskowiak die Einsatzzeiten ausgemacht: Auf drei Stunden Baggerzeit im Hafen würden zwölf Stunden für Transportwege auf der Elbe kommen. Sein Fazit: „Eine Kostensenkung kann nur mit einem effizienteren Einsatz der Geräte erzielt werden. Für die langen Wege auf der Elbe sind reine Baggergut-Transportschiffe mit einer geringeren Antriebsleistung und weniger Personal als auf dem großen Saugbagger wesentlich günstiger.“

Das Konzept sieht vor, dass die Transportschiffe in Hamburg von einem leistungsstarken Saugbagger ohne eigenen Laderaum gefüllt werden. Der Bagger bewegt sich nur innerhalb des Hamburger Hafens. Nach der Beladung der Transportschiffe soll das Baggergut dann wie zuvor vom Saugbagger „Bartolomeu Dias“ ebenfalls bis zur Tonne „E 3“ befördert und über die vorhandenen hydraulisch betriebenen Bodenklappen entladen werden. Anschließend fahren die Transporter leer zurück nach Hamburg. Die Maschinenleistung für die geplanten Ruderpropeller soll so ausgelegt werden, dass eine Geschwindigkeit von 15 Knoten erzielt werden kann. Die Fahrtdauer und die Zeiten vom Hafen bis zur Verklappung würden sich somit nicht wesentlich ändern.

Für die Transportschiffe hat Grzeskowiak einen Laderaum mit einer Kapazität von rund 7500 Kubikmetern vorgesehen. Bezogen auf den Einsatz von drei Schiffen sowie 340 Arbeitstagen pro Jahr könne damit eine Schlickmenge von bis zu 13,5 Millionen Kubikmetern zur Tonne „E 3“ verbracht werden. Sollten sich die Sedimentmengen im Hafen vergrößern – etwa durch die Elbvertiefung oder anderweitige Umwelteinflüsse – bestehe die Möglichkeit, ein viertes Transportschiff in das System zu integrieren. Auch in Hinblick auf eine Verklappung in die Ausschließliche Wirtschaftszone hinter Helgoland. Damit würde sich eine Kapazitätserweiterung um weitere rund 4 Millionen Kubikmeter auf insgesamt gut 17 Millionen Kubikmeter ergeben.

Da der angedachte Saugbagger keine Beförderungsaufgaben mehr übernehmen und lediglich den Schlick vom Grund aufsaugen und in die längsseits liegenden Transporter pumpen müsse, würde eine kleinere Antriebsanlage für den Betrieb ausreichen.

Nach aufwändigen eigenen Berechnungen, die allerdings teilweise auf Schätzungen und Erfahrungswerten beruhen, kommt Grzeskowiak schließlich zum Kostenfaktor für sein Konzept: „Für die Nassbaggerei sind theoretisch Einsparungen zwischen 80 und 84 Millionen Euro jährlich möglich, wenn diese wie skizziert in Eigenregie und mit eigenen Geräten ausgeführt werden. Das sind 80 bis 84 Prozent der bisherigen Ausgaben.“

Hierbei bezieht sich Grzeskowiak allerdings nur auf die Betriebskosten und gibt zu, „dass bei einer Systemumstellung einmalige Investitionen von rund 128 Millionen Euro aufgewendet werden müssen.“ So schätzt er die Baukosten für die drei Transportschiffe auf rund 48 Millionen Euro, für den Bagger kämen noch einmal ungefähr 80 Millionen hinzu. Dennoch ist er sich sicher, dass „sich die investierten Summen unter den jetzigen Kriterien mit einem Haushaltsvolumen von jährlich 100 Millionen Euro innerhalb weniger Jahre amortisieren.“

Erste Vorentwürfe für die Einheiten hat Grzeskowiak zusammen mit dem Ingenieurbüro L+P Naval Consult Lasse+Pache aus Bremen bereits erstellt. Für die Planungszeiten, die Ausschreibung und den Bau der drei Transportschiffe sowie des Baggers kalkuliert er einen Zeitraum von drei Jahren. „Mit Hinblick auf die Möglichkeit von Subventionen und natürlich aus ökologischen Aspekten ist der Einbau eines innovativen LNG-Antriebes auf den Transportschiffen sowie auf dem Bagger sinnvoll“, sagt Grzeskowiak. Seine Berechnungen dafür hätten ein weiteres Einsparpotenzial von rund vier Millionen Euro pro Jahr bei den Betriebskosten ergeben. Für die technische Ausstattung der Schiffe geht er von einem Subventionsvolumen von rund zehn Millionen Euro aus: „Die Bausumme könnte somit um diesen Betrag auf 118 Millionen Euro gesenkt werden.“

Eine Stellungnahme der HPA zu diesem Konzept steht nach Angaben von Grzeskowiak noch aus. bo/ger