Das große Ziel war der „Genosse Kapitän“

Stand in der DSR als Ausbildungsplattform für junge Seeleute zur Verfügung: die „Georg Büchner“, Foto: Arndt

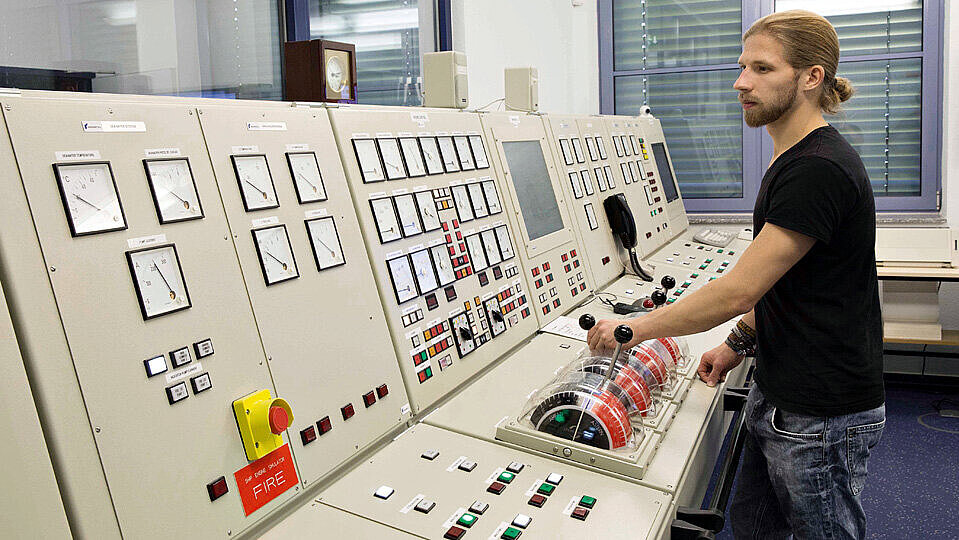

Theorie und Praxis für Nautiker und Schiffstechniker: das Maritime Simulationszentrum in Warnemünde, Foto: HSW

DDR-„Straßenfeger“: die Erfolgsserie „Zur See“ sollte gerade junge Menschen für die Schifffahrt begeistern, Foto: Arndt

Der Auf- und dann auch Ausbau einer eigenen maritimen Industrie im zweiten Staat auf deutschem Boden nach Ende des 2. Weltkrieges auch als Folge der Teilung Europas in einen politisch-wirtschaftlichen Machtbereich des Westens und des Ostens stellte einen besonderen Kraftakt dar. Bedarf an Fachkräften gab es im großen Stil: die Fischerei, der Schiffbau, die See- und Binnenhäfen, die Binnenschifffahrt, aber dann auch Seestreitkräfte und Sicherungseinrichtungen. Mit der Beharrlichkeit, mit der die genannten maritimen Bereiche aufgebaut wurden – frei nach einer Text- und Titelpassage der DDR-Hymne „Auferstanden aus Ruinen“ – entstand auch eine Aus- und Weiterbildungs-Infrastruktur in der DDR. Im Teil 6 der THB-Serie anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit widmet sich unser Autor Thomas Schwandt diesem interessanten Kapitel der am Ende gesamtdeutschen maritimen Geschichte.

Notgedrungen musste in den Anfangsjahren der am 7. Oktober 1949 formal gegründeten DDR viel improvisiert werden. Für die Hochseefischerei zum Beispiel wurden noch in den frühen 1950er-Jahren erfahrene Kapitäne sogar aus Westdeutschland angeworben. Eine scharfe Grenze, der „Eiserne Vorhang“, bildete sich erst langsam heraus und wurde mit dem Bau der Mauer mitten durch Berlin am 13. August 1961 brutal manifestiert.

Junge Seeleute konnten nach relativ kurzer Fahrzeit in verkürzten Lehrkursen das Kapitänspatent erlangen. Um die Defizite schnell zu überwinden, trieb die DDR-Staatsführung parallel zum Aufbau von Schifffahrt, Schiffbau und Hochseefischerei die Schaffung von Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen voran. Dabei halfen erhalten geblieben Strukturen aus der Zweit vor dem 2. Weltkrieg. ES entstanden aber auch neue verschiedene neue Bildungsstätten. Regelmäßig wurde der Not eine Tugend gemacht.

So brachte die später weltweit erfolgreiche Deutsche Seereederei (DSR), der Stammsitz Rostock war, nacheinander vier Ausbildungsschiffe in Fahrt. Auf diesen Schiffen konnten zeitgleich insgesamt bis zu 540 Matrosen-Lehrlinge das nötige Rüstzeug für die Seefahrt erlernen. Die Bündelung des potenziellen seemännischen Nachwuchs auf schwimmenden Einheiten stellte dabei zugleich eine ideale Verknüpfung von Theorie und Bord-Praxis dar.

Im Einzelnen waren es dabei die Frachter „Heinrich Heine“, „Theodor Körner“, später auch „J. G. Fichte“ und die „Georg Büchner“. Die Namen entlehnten sich alle von bekannten deutschen Schriftstellern und Dichtern. Von der „Dichter-Flotte“ war verkürzend auch die Rede. Die DDR-Ausbildungsschiffe waren dabei in bestehende Linienverkehre eingespleist. Zwei dieser Frachter machten sich über ihre physische Existenz hinaus einen Namen: Auf dem Motorschiff (MS) „Fichte“ etwa entstand in den 1970er-Jahren die Serie „Zur See“. Die im DDR-Fernsehen ausgestrahlte Serie war das, was man im Westen einen „Straßenfeger“ nannte. Phantastische Einschaltquoten. Die Serie vermittelte nicht nur so etwas wie einen „Hauch weite Welt“, die den DDR-Bürgern ja sonst versagt blieb. Die Filme sollten auch junge Menschen für die Schifffahrt begeistern, das war der ideologische Auftrag. Das große Ziel, das jungen Menschen schmackhaft gemacht werden sollte, hieß: „Genosse Kapitän“, so die offizielle Anrede für den „Chef“ auf einem Frachter. Aus heutiger Sicht verdient „Zur See“ auch deshalb Beachtung, weil diese Filme eine Zeitkapsel darstellen, die die Schlussphase der konventionellen Stückgutschifffahrt eindrucksvoll dokumentiert. Auch die „Georg Büchner“, 1967 von der belgischen Reederei CMB, die das 1950 gebaute Schiff als „Charlesville“ betrieben hatte, erworben, machte noch einmal Jahre nach dem Ende der DDR Schlagzeilen. Zunächst noch in Rostock als Museumsschiff genutzt, wurde der Frachter nach einem langem Hin und Her nach Litauen verkauft. Auf der Überführungsreise von Rostock nach Klaipeda sank das Schiff aus bis heute ungeklärter Ursache in Höhe der polnischen Halbinsel in der Ostsee. Das war am Abend des 30.Mai 2013. Seitdem wird über die Havarieursache spekuliert.

Junge Menschen für die Seefahrt generell zu begeistern, war auch ein Kernziel der klar ideologisch geprägten DDR-Jugendorganisation „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST). Sie wurde am 7. August 1952 gegründet. Ihr stand sogar eine repräsentative schwimmende Ausbildungseinrichtung zur Verfügung, die „Wilhelm Pieck“. Die Briganine wurde 1951 gebaut und blieb bis 1990 in Fahrt. Inzwischen heißt sie „Greif“ und liegt in Greifswald.

Für die anderen maritimen Bereiche wie etwa die Hochseefischerei aber auch die Binnenschifffahrt übernahmen an Land sogenannte Betriebsberufsschulen die Ausbildung künftiger Vollmatrosen und Schiffstechniker. Möglich war es auch, mit einem zusätzlichen Jahr neben dem Facharbeiterzeugnis das Abitur zu erlangen. Der Grundstein für ein weiterführendes Studium zum Schiffsoffizier. Für diese Qualifizierung konnte die DDR auf einen traditionsreichen Ort an der Ostsee zurückgreifen. Bereits im Jahr 1846 war die „Großherzoglich Mecklenburgische Navigationsschule zu Wustrow“ gegründet worden.

Nach dem 2. Weltkrieg konnte die Lehranstalt Anfang Mai 1949 ihren Betrieb wieder aufnehmen und avancierte nach der Gründung der DDR am 7. Oktober des gleichen Jahres zur Kaderschmiede der ostdeutschen Seefahrt. Bis zum September 1969 erwarben in Wustrow die nautischen Offiziere und in der Ingenieurschule für Schiffstechnik in Warnemünde die technischen Offiziere ihre Befähigungszeugnisse.

Mit Start des neuen Ausbildungsjahres 1969/70 wurden beide maritimen Bildungsstätten miteinander verschmolzen und die Ingenieurhochschule für Seefahrt Warnemünde-Wustrow (IHS) gegründet, eine universitäre Hochschule für zivile Schiffsoffiziere und Kapitäne im deutschsprachigen Raum. Bis zum Jahr 1990 absolvierten insgesamt rund 8000 junge Menschen an ihr ein Studium, um anschließend als nautische und/oder technische Offiziere in der Hochseefischerei sowie in der Handelsflotte der DDR auf große Fahrt zu gehen. In den Hochzeiten der IHS waren mehr als 1200 Studenten immatrikuliert.

Nach der Wende in der DDR (1989/1990) konzentrierte sich die maritime Hochschulausbildung in Warnemünde. Der Standort Wustrow wurde 1992 geschlossen und der Bereich Seefahrt der Hochschule Wismar angegliedert. Bereichsleiter Seefahrt ist Professor Karsten Wehner, der selbst in den 1980er-Jahren an der IHS Schiffsbetriebstechnik studiert und in seinem Fachgebiet promoviert hatte. Grundsätzlich bestehe das Ziel nach wie vor darin, nautisch und technisch versierte Fachkräfte für den Schiffsbetrieb zu qualifizieren, so Wehner. Die praktische Seefahrtausbildung mit ihren eigenen Erfahrungs- und Bewährungssituationen sei zwar „eine besondere Schule“, aber die Seefahrt nehme in der beruflichen Perspektive heutiger Absolventen nur noch einen temporären Platz ein. Er weiß: „Die durchschnittliche Verbleibzeit an Bord liegt inzwischen unter fünf Jahren.“ Das Motto des Warnemünder Bereichs Seefahrt der Hochschule Wismar lautet denn auch „Wir bilden für das Leben aus“. Dieser Anspruch spiegelt sich in kombinierten Bachelor-Studienrichtungen wie Nautik/Seeverkehr und Verkehrsbetrieb/Logistik wider.

In der DDR legte die Staatsführung neben der maritimen Ausbildung auch ein gesteigertes Augenmerk auf Forschung und Entwicklung in dem wirtschafspolitisch bedeutsamen Bereich. Schiffbauliche und schiffstechnische Neuerungen wurden vorangetrieben. Vor allem war es das Ziel, die natürlichen Ressourcen der Meere und Ozeane besser zu erschließen und so für die eigene Volkswirtschaft zu nutzen.

Angesiedelt zunächst beim 1950 gegründeten Seehydrographischen Dienst der DDR kam dabei auch der Meeresforschung eine herausragende Funktion zu. Diese Entwicklung manifestierte sich 1958 in der Gründung des Instituts für Meereskunde mit Sitz in Warnemünde. Das einst zur Akademie der Wissenschaften der DDR gehörende Institut startete 1992 neu und firmiert heute als Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW).

Eine sehr spezialisierte Forschung betrieb auch das Institut für Hochseefischerei und Fischverarbeitung in Rostock. Thematisch umfasste die wissenschaftliche Arbeit eine große Bandbreite. Sie reichte von der Fangplatzforschung über die Fangtechnik und Fischereibiologie bis zur Flottensteuerung und Fischverarbeitung. Die Einrichtung, seit 2008 unter dem Namen Thünen-Institut für Ostseefischerei tätig, ist heute auf das Meer „vor der Haustür“, also die Baltische See, konzentriert.

Die traditionsreiche Universität Rostock widmete sich in ihrem maritimen Umfeld seit Beginn der 1950er-Jahre explizit dem vielfältigen Forschungsfeld Schiffstechnik. Die Sektion machte Mitte der 1980er-Jahre viel Furore in der computergestützten Schiffskonstruktion. Heutzutage laufen an der 2004 etablierten Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik zahlreiche Forschungsprogramme unter anderem zur Optimierung von Schiffsmotoren.

Viele schiffbauliche Innovationen in der DDR wurden einem ersten Praxistest in der Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam (SVA) unterzogen. Eine im Jahr 1958 in Betrieb genommene, 280 Meter lange Schlepprinne ermöglicht akribische Schleppversuche. Die SVA wurde nach 1990 privatisiert und bietet ihre Dienstleistungen weltweit an.

Zur maritimen Wissenschaftslandschaft in der anderen deutschen Republik gehörten auch etliche Forschungsschiffe, von denen einige weit über die politische Wende hinaus noch in Fahrt waren. So wurde die „Alexander von Humboldt“, 1967 auf der Peene-Werft in Wolgast gebaut, erst 2004 von der „Maria S. Merian“ abgelöst.

Sogar 59 Jahre lang im Dienst der Wissenschaft fuhr auch die „Professor Albrecht Penck“. Der Fisch-Logger wurde als ältestes deutsches Forschungsschiff im Jahr 2010 verkauft. schw