Shortsea-Verkehr offensiv vermarkten

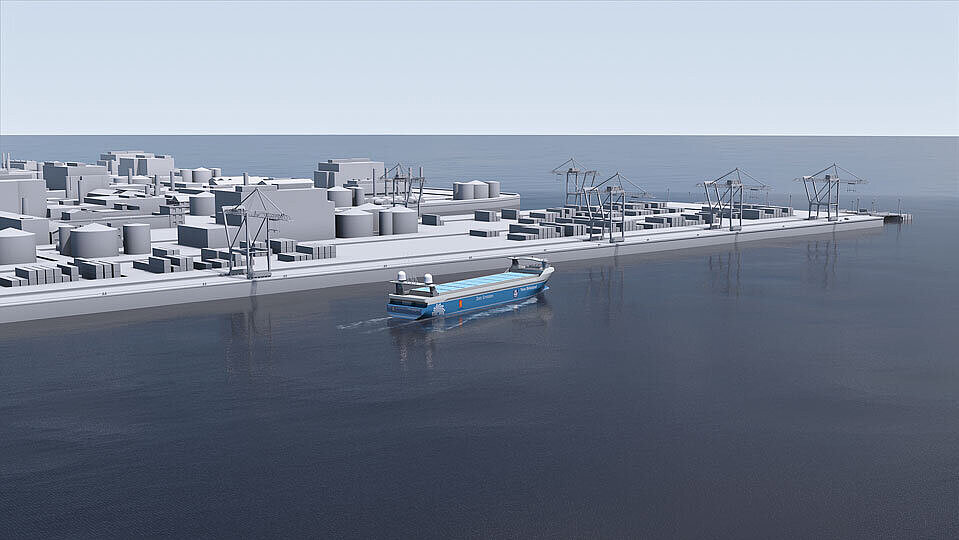

Autonom und emissionsfrei: Die „Yara Birkeland“ gilt als Vorzeigeprojekt im Kurzstreckenseeverkehr, Rendering: Yara

Automatisierung, Shipping 4.0 und emissionsfreie Transporte – das waren die Kernthemen der 3. Short Sea Shipping Days, auf der jetzt die Akteure des Kurzstreckenseeverkehrs ihren Anspruch auf eine Vorreiterrolle in der maritimen Wirtschaft bekräftigten.

Rund 340 Vertreter der Branche kamen in Lübeck zusammen, um die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des europäischen Marktes zu diskutieren, teilte das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center (SPC) mit. Norbert Brackmann, maritimer Koordinator der Bundesregierung, betonte: „Die Short Sea Shipping Days haben sich als maßgebliche Informations- und Networking-Plattform der Branche etabliert“. Zugleich plädierte er vor dem Hintergrund eines wachsenden Transportaufkommens und eines gestiegenen Umweltbewusstseins, in ganzheitlichen Logistikketten zu denken – eben auch unter Berücksichtigung des Kurzstreckenseeverkehrs.

Auf der Veranstaltung veranschaulichten 20 Referenten den aktuellen Stand bei Green und Smart Shipping, so das SPC weiter. Das Spektrum der in den Themenblöcken „Marktentwicklung“, „Innovationen“ und „Logistik“ vorgestellten Tools, Maßnahmen und Konzepte reichte von Retrofit-Projekten und Hybridantrieben über Brennstoffalternativen bis hin zu autonom fahrenden Containerschiffen.

So stellte Roger Trinterud, Senior Sales Manager des norwegischen Technologieunternehmens Kongsberg Maritime mit der „Yara Birkeland“ den weltweit ersten autonomen E-Frachter vor. Der Short-Sea-Carrier für bis zu 120 TEU soll ab 2019 Kurzstreckenseetransporte für den norwegischen Chemiekonzern Yara übernehmen. Die Automatisierung soll dann schrittweise vorangebracht werden, bis die „Yara Birkeland“ 2020 ohne Besatzung und auch ohne Emissionen verkehren soll.

Mit Blick auf die Reviere und Streckenlängen, die Investitionskosten für die Reeder sowie die Nutzungsdauer der Schiffe, die im Shortsea-Segment bei bis zu 25 Jahren liege, werde ein weitreichender ökologischer Umbruch Übergangstechnologien benötigen. Im Bereich der Brennstoffe und Antriebe verwies Jost Bergmann, Business Director für Containerschiffe bei DNV GL, unter wirtschaftlichen Aspekten vor allem auf LNG und elektromotorische Antriebskonzepte. Dafür sei ein zügiger Ausbau der entsprechenden Infrastruktur erforderlich.

Derweil könne jeder Schiffsbetreiber losgelöst von hohen Investitionen für Neukauf und Umrüstung mit überschaubarem Mehraufwand bei den Verbrauchskosten „sofort in die Dekarbonisierung einsteigen“, sagte Tim Busse, Manager des niederländischen Kraftstoffentwicklers GoodFuels Marine. Er stellte „Biokraftstoffe der zweiten Generation“ vor, die aus altem Speiseöl oder Restprodukten der Papierbranche hydriert würden. Sie ermöglichten beliebige Mixverhältnisse und könnten die SOx-Emissionen auf null und den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduzieren.

Knut Sander, geschäftsführender Gesellschafter der Spedition Robert Kukla, stellte wiederum klar: „Ökologie ist nice to have, aber für die meisten Verlader ist immer noch die Wirtschaftlichkeit entscheidend.“ Den Wettbewerbsdruck der Verlader skizzierten außer Sander auch Holger Seifart, Vorsitzender Deutsches Seeverladerkomitee im Bundesverband der Deutschen Industrie, und Andreas Tonke, Direktor Transport Management, BSH Hausgeräte. Sie appellierten, die Vorteile von Shortsea-Verkehren und Binnenschiff offensiver im Markt zu bewerben. Ganzheitliche logistische Konzepte in Kooperation mit Bahn und Lkw böten angesichts von Fahrermangel und Kapazitätsverknappung enorme Verlagerungspotenziale.

Einig waren sich die Referenten auch in ihrem Urteil, dass die hohen Entwicklungskosten von Innovationen durch Anschubfinanzierungen und Fördermittel sowie verlässliche regulative Rahmenbedingungen flankiert werden müssen. Das gelte gleichermaßen für innovative Neuentwicklungen und den Infrastrukturausbau wie auch für grundsätzliche Entscheidungen: etwa im Zusammenhang mit dem derzeit für Ende März 2019 bevorstehenden Brexit und den Regelungen für den künftigen grenzüberschreitenden Handel. Der schleppende Verhandlungsverlauf zwischen London und Brüssel führe in der Branche zu mangelnder Planungssicherheit.

Paul Brewster, Referent des Irish Maritime Development Office, konkretisierte das am Beispiel Irlands. Rund 90 Prozent des irischen Handelsvolumens werde über Reedereien und Häfen abgewickelt. Großbritannien gelte dabei als Landbrücke, die vor allem für den Transport von Fleischprodukten und verderblichen Waren erhalten bleiben müsse. Wenn sie durch einen harten Brexit eingeschränkt würde oder entfiele, könnten die erforderlichen Verlagerungen zu Kapazitätsproblemen in den irischen Häfen führen. Daher investierten die Iren gegenwärtig kräftig in Ausbau und Digitalisierung der Hafen- und Netzstrukturen, um etwaige Einschränkungen durch höhere Flexibilität sowie Umschlag- und Transportgeschwindigkeiten auszugleichen. „Der Verkehrssektor ist robust und wettbewerbsfähig“, fasste Brewster zusammen. „Gleichgültig in welcher Form der Brexit erfolgt, wir werden Lösungen entwickeln. Wichtig ist, dass der bürokratische Aufwand gering gehalten wird.“ ger