Mit Isabella 2.0 zum intelligenten Autoterminal

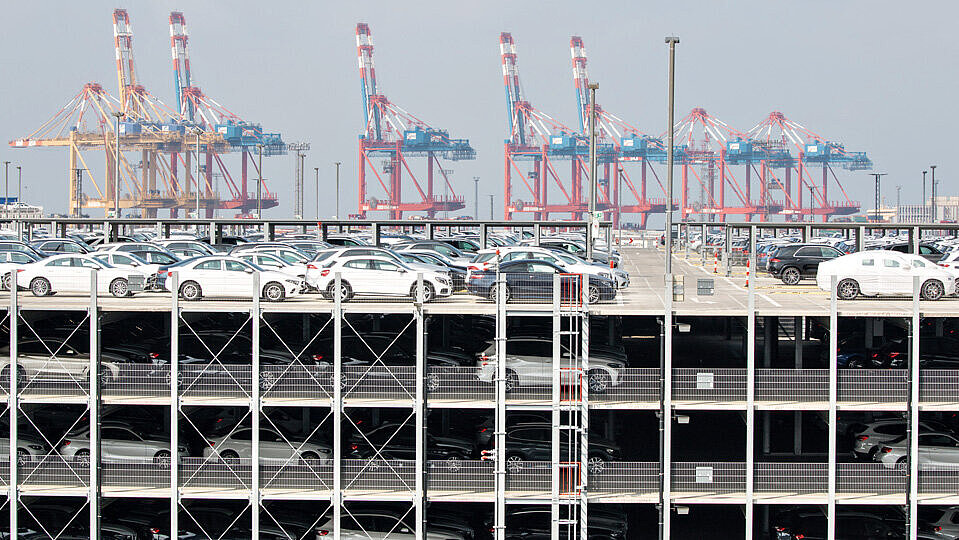

Der Autoterminal Bremerhaven hat im vergangenen Jahr 2,1 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, Foto: BLG Logistics/Tristan Vankann

Mit dem Ziel, die besonders komplexen Abläufe auf Autoterminals mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu steuern, setzen der Terminalbetreiber BLG Logistics, das Bremer Institut für Produktion und Logistik an der Universität Bremen und der Softwareentwickler 28Apps Software ihre Zusammenarbeit am Forschungsprojekt Isabella fort. Mit Isabella 2.0 wollen die Partner die bisherigen Erfolge des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) geförderten Projekts konsequent weiterentwickeln.

Isabella – das steht für: „Automobillogistik im See- und Binnenhafen: Interaktive und simulationsgestützte Betriebsplanung, dynamische und kontextbasierte Steuerung der Gerät- und Ladungsbewegungen“ – war nach drei Jahren Ende Juni ausgelaufen. Dabei wurde ein intelligentes Planungs- und Steuerungssystem für die Logistikabwicklung und die Bewegungen der Automobile in See- und Binnenhäfen entwickelt und prototypisch auf dem BLG Autoterminal Bremerhaven geprüft. Das Projekt hatte einen Gesamtumfang von 3,7 Millionen Euro, 2,6 Millionen stellte das BMVI aus dem Ihatec-Fördertopf bereit. Begleitet wurde es durch den Projektträger TÜV Rheinland.

Bei Isabella 2.0 – das steht für den noch längeren Titel: „Automobillogistik im See- und Binnenhafen: Integrierte und anwenderorientierte Steuerung der Gerät- und Ladungsbewegungen durch künstliche Intelligenz und eine virtuelle Schulungsanwendung“ – soll nun über die internen Pkw-Umfuhren am Terminal hinausgehen. Wie BLG Logistics erklärte, geht es darum, die externen Verkehrsträger Zug, Schiff und Lkw mit deren Be- und Entladung zu integrieren und das Steuerungssystem sowie die Simulationsumgebung systematisch auf alle Umschlagprozesse zu erweitern. Dafür wollen die Projektpartner den neuen Mobilfunkstandard 5G nutzen oder ein lokales Kommunikationsnetzwerk aufbauen.

Isabella 2.0 läuft den weiteren Angaben zufolge ebenfalls drei Jahre und wird erneut vom TÜV Rheinland begleitet. Das Forschungsprojekt hat ein Gesamtvolumen von 3,6 Millionen Euro und erhält aus dem Ihatec-Programm des BMVI weitere 2,5 Millionen Euro Fördermittel. ger