Risikodreieck soll Milliardenwerte schützen

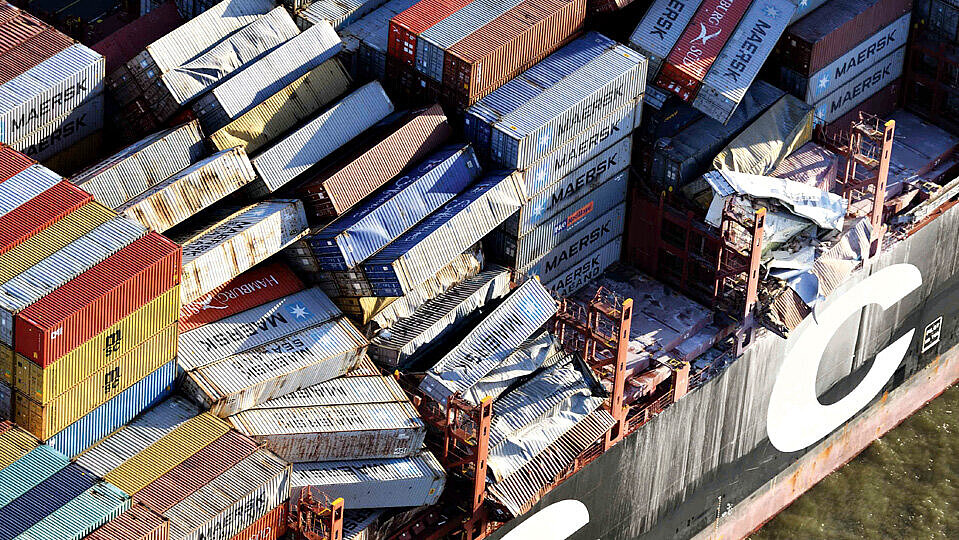

Worst-Case-Szenario: Bei der Havarie der „MSC Zoe“ im Januar 2019 gingen 342 Container über Bord – und mit ihnen erhebliche Werte, Foto: Scheer

Uwe-Peter Schieder, Referent Transportversicherung beim GDV, Foto: Lloyds

Containerschiffe werden immer größer, Schiffskräne heben höhere Gewichte und auch Straßentransporte haben Dimensionen angenommen, die vor Kurzem kaum denkbar waren. Damit steigt auch der Wert der transportierten Waren, gerade im Seeverkehr. Auf Containerschiffen sind teilweise Milliardenwerte tage- und wochenlang unterwegs – auf engstem Raum, weit ab von fremder Hilfe im Notfall. Ein Fakt, der sich bei Schiffsbränden schmerzlich bemerkbar macht und in der Risikobewertung der Warenversicherer Berücksichtigung findet: Je höher das Risiko, desto mehr sind die Aufwendungen zum risikoadäquaten Schutz der Ladung gerechtfertigt.

Das Qualitätsmanagement reagiert darauf mit sogenannten „Method Statements“. In diesen Statements ist der gesamte Transport beschrieben, zum Teil bis zu jedem Handgriff, der zu erfolgen hat. Lifting-Arrangements, Stabilitätsberechnungen für das Schwergutschiff während der Übernahme der Ladung, Tideneinfluss, Ladungssicherungspläne und so weiter finden Berücksichtigung, werden detailliert beschrieben und operativ überwacht. Dem Zusammenspiel von Spediteur, Umschlagsbetrieb und dem Seefrachtführer fällt eine besondere Bedeutung zu.

Zentrale Bedeutung hat bei kritischen Transporten also schon die Planung: Um den Transport risikoadäquat planen zu können, müssen alle relevanten Risiken bekannt sein und Berücksichtigung finden. Daher ist der Informationsfluss zwischen den Parteien (Hersteller, Spediteur, Umschlagsbetrieben und den Frachtführern im Vor-, Haupt- und Nachlauf) ein entscheidender Faktor. Fehlen wichtige Informationen, ist das Risiko deutlich erhöht, denn dringend erforderliche Maßnahmen können aus „Unwissenheit“ nicht ergriffen werden.

Wie werden also die relevanten Risikofaktoren identifiziert und das Gesamtrisiko bewertet? Dazu bedienen wir uns in der Schadenverhütung des Risikodreiecks.

Die erste Seite dieses Dreiecks bildet unbestritten der Wert der Ladung. Millionenwerte in einem oder mehreren Containern, oder in Form einer Maschine, repräsentieren ein hohes Risiko. Doch auch hier ist zu differenzieren: Sofern die hochwertige Ladung besonders diebstahlgefährdet ist, zum Beispiel bei „volksnaher“ Elektronik (Tablets, Smartphones), stehen Sicherungsmaßnahmen beim Vor- und Nachlauf im Fokus; auf See ergeben sich in der Regel keine Diebstahlrisiken.

Die zweite Seite ist die Vulnerabilität, also die Verwundbarkeit der Ladung. Handelt es sich um temperaturgeführte Pharmaprodukte, die in einem engen Temperaturkorridor transportiert werden müssen, oder um Ladung die sensibel auf physische und oder klimatische Belastungen reagiert, wie zum Beispiel ein Magnetresonanztomograph, ist das Risiko entsprechend hoch. Dann muss schon in der Planung und Herstellung des Produktes der Transport mitbedacht werden. Um die Verpackung beanspruchungsgerecht ausgestalten zu können, müssen alle relevanten Informationen zu Belastungen vorliegen. Beschleunigungsgrenzen und Vibrationen können durch Dämpfung eingehalten, der Korrosionsgefahr kann beispielsweise durch eine Dichtverpackung unter Verwendung der Trockenmittelmethode begegnet und temperaturgeführte Pharmaka müssen insbesondere an den Schnittstellen sehr engmaschig überwacht werden.

Die dritte Seite des Dreiecks bildet der Faktor Zeit. Handelt es sich um zeitkritische Produkte, die Relevanz für einen Produktionsablauf am Ende der Versorgungskette haben, oder um sogenannte „Key Items“, denen bei der Inbetriebnahme eines Werkes eine Schlüsselrolle zukommt, kann diese Seite des Risikodreieckes die maßgebliche Rolle bei den Planungen des Transportes übernehmen. Kann ein Werk nicht rechtzeitig angefahren werden, weil eine Schlüsselfunktion fehlt, können mehrere hunderttausend Euro täglich im Rahmen einer Transport-Betriebs-Unterbrechungs-Versicherung fällig werden. Kann Ersatz für das Key Item erst in acht Monaten geliefert werden, realisieren sich Schäden in zweistelliger Millionenhöhe. Daher sollte die Reise eines solchen Gutes in Abwägung der Wiederbeschaffbarkeit der Ladung geplant und durchgeführt werden. Zeitverzögerungen durch meteorologische Einflüsse auf die Seereise, den Umschlag oder den Vor- wie Nachlauf muss mit zum Teil erheblichen Zeitpuffern begegnet werden.

Pharmatransporte etwa bedienen alle drei Seiten des Risikodreiecks: Ein 40-Fuß-Container kann einen Ladungswert von bis zu sieben Millionen Euro und darüber erreichen. Die Ladung ist im höchsten Maße temperatursensibel. Und sie muss in einem engen Zeitkorridor ihr Ziel erreichen. Das hat zur Folge, dass Schnittstellen zum Teil manuell überwacht werden. Der Warenversicherer wird im Rahmen des Risikomanagements bei der Wahl des Seefrachtführers, der für den Hauptlauf verantwortlich zeichnet, viel Wert auf Qualität und gute Zusammenarbeit zwischen Kunde und Spediteur legen.

Die Digitalisierung hat auch im Qualitätsmanagement Einzug gehalten. Transporte werden real time elektronisch auf Beschleunigungen, Temperatur, Luftfeuchte, Position, Luftdruck, Lichteinfall und so weiter überwacht. Die Daten werden übermittelt und auf Abweichungen beziehungsweise Überschreitungen von Grenzwerten überprüft. Je nach Planung und Erfordernis kann eingegriffen, der Transport beschleunigt, abgebrochen und Ersatz auf den Weg gebracht werden. Schnelles Eingreifen reduziert häufig den Schaden oder kann ihn bestenfalls noch verhindern. Diese digitale Überwachung liefert Daten, die auch im Regressfall wertvolle Dienste leisten. Häufig wirkt die simple Anwesenheit von Überwachungselektronik schon schadenverhütend.

Beitrag von Uwe-Peter Schieder, Referent Transportversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)