BSH: Sturmflut-Risiken sind beherrschbar

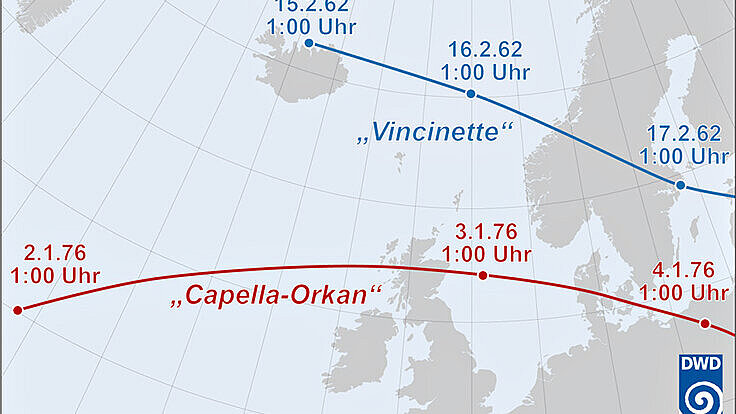

Der „Capella“-Orkan legte als „Schnellläufer“ in 24 Stunden eine erheblich größere Strecke zurück als der Orkan „Vincinette“, der 1962 zur verheerenden Sturmflut mit über 300 Toten in Hamburg führte. Seine Zugbahn verlief viel weiter südlich, durch die hohen Windstärken wurden trotz der kurzen Dauer des Sturms gebietsweise die höchsten je gemessenen Scheitelwasserstände erreicht, Abbildung: DWD

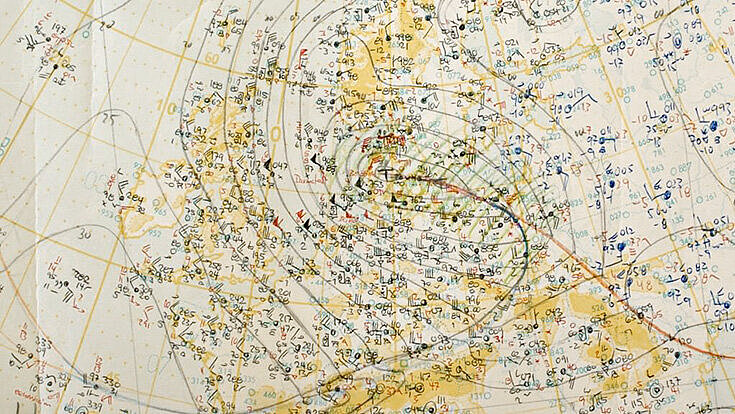

Ausschnitt aus der handgezeichneten Analyse des Seewetteramtes vom 3. Januar 1976, 12 Uhr Weltzeit (13 Uhr gesetzlicher Zeit). Auf Grundlage der Wettermeldungen von Landstationen und Schiffen wurden die Isobaren (Linien gleichen Luftdrucks) und Fronten gezeichnet. Gut zu erkennen ist die Drängung der Isobaren im Bereich der Nordsee, Foto: BSH

Heute ist die Gefährdung der Küstenbewohner und Wirtschaftsräume durch Hochwasser noch geringer als vor 40 Jahren.

Auch künftig wird nach Einschätzung der Experten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Risiko, dass Sturmfluten Küstenschutzwerke beschädigen oder zerstören könnten, beherrschbar sein.

Am 3. Januar 1976 – vor 40 Jahren – traf die bis heute höchste Sturmflut die deutsche Nordseeküste, Weser und Elbe. Der durch das Orkantief „Capella“ ausgelösten Flut fielen anders als 1962 aber an Land keine Menschen zum Opfer. Möglich gemacht haben diese erfolgreiche Katastrophenvorsorge vor allem kontinuierlich verbesserte Vorhersagen und Warnungen vor Stürmen und Sturmfluten, aber auch umfassende Deichschutz maßnahmen.

Am Vorabend des 3. Januar 1976 gab das Seewetteramt Hamburg bereits eine Warnung vor schwerem Sturm (Bft 10) aus Südwest, später auf Nordwest drehend für die Deutsche Bucht heraus. Der Sturmflutwarndienst des damaligen Deutschen Hydrographischen Instituts (DHI), des heutigen BSH, warnte am frühen Morgen des 3. Januar vor einer sehr schweren Sturmflut – mehr als 3,5 Meter über dem Mittleren Hochwasser (MHW) – an der gesamten deutschen Nordseeküste für den Nachmittag und Abend. Kurz dar auf zeichnete sich eine weitere Verstärkung des Sturms auf Windstärke Bft 11 ab. Das DHI korrigierte die Vorhersagen der Höchstwasserstände um gut einen Meter nach oben. Vom südlichen Teil Nordfrieslands bis zur Unterelbe wurden Hochwasserwerte gemessen, die alle bisherigen Fluten übertrafen. Mit rund 4,5 Metern über dem Mittleren Hochwasser – 6,45 Meter über Normalnull (NN) – unter anderem am Pegel in Hamburg stellen sie bis heute die höchsten jemals dort gemessenen Werte dar.

Wettervorhersagemodelle sind heute viel genauer

1976 setzte der DWD ein Wettervorhersagemodell ein, das die Erde mit einem Netz umspannte, dessen Knoten jeweils 381 Kilometer voneinander entfernt lagen. Für jeden dieser Punkte wurde dann das Wetter voraus be rech net. Heute liegt die Gitterpunktweite zwischen 2,8 km beim Deutschlandmodell und 13 km beim globalen Modell des DWD. Damit können Wetterphänomene deutlich besser vorhergesagt werden. Angesichts der vor 40 Jahren noch sehr groben Vorhersagemodelle spielte die Berufserfahrung der Meteorologinnen und Meteorologen eine noch größere Rolle als heute. Gudrun Rosenhagen, 1976 diensthabende Seemeteorologin des DWD: „Unser wichtigstes Arbeitsmaterial war damals weniger die Vorhersage aus dem Rechner, sondern die Analyse der Boden- und Höhenwetterkarte und unser Wissen um die Entwicklungsschritte eines Sturmtiefs. Aus den dreistündigen Druckfalländerungen und den Abständen der analysierten Isobaren wurde mithilfe empirischer Formeln auf die Windstärke geschlossen.“

Deiche hielten stand

Deicherhöhungen und der Bau von Sperrwerken führten dazu, dass die Hamburger Bevölkerung von der Sturmflut am 3. Januar 1976 verschont blieb. Lediglich an wenigen Stellen wie zum Beispiel im Unterelbebereich seewärts von Stade, an denen Maßnahmen zum Schutz vor Sturmfluten noch nicht umgesetzt waren, kam es am Nachmittag des 3. Januar 1976 zu Überläufen, Deichbrüchen und Überschwemmungen. Andernorts beschädigte die Sturmflut vereinzelt die Deiche schwer. Sie hielten aber stand. Dennoch verursachten der Sturm und die Flut Schäden in Milliardenhöhe, besonders an den Hafenanlagen und Gütern im Hamburger Hafen. FBi