Mit Amphibienfahrzeug und Ruderboot

Üben für den Ernstfall: Mit dem „W 50“-Lkw auf den Strand rollen und dann das Rettungsschlauchboot absetzen, Foto: DGzRS

Flagge zeigen: DDR-Seenotretter, Foto: DGzRS

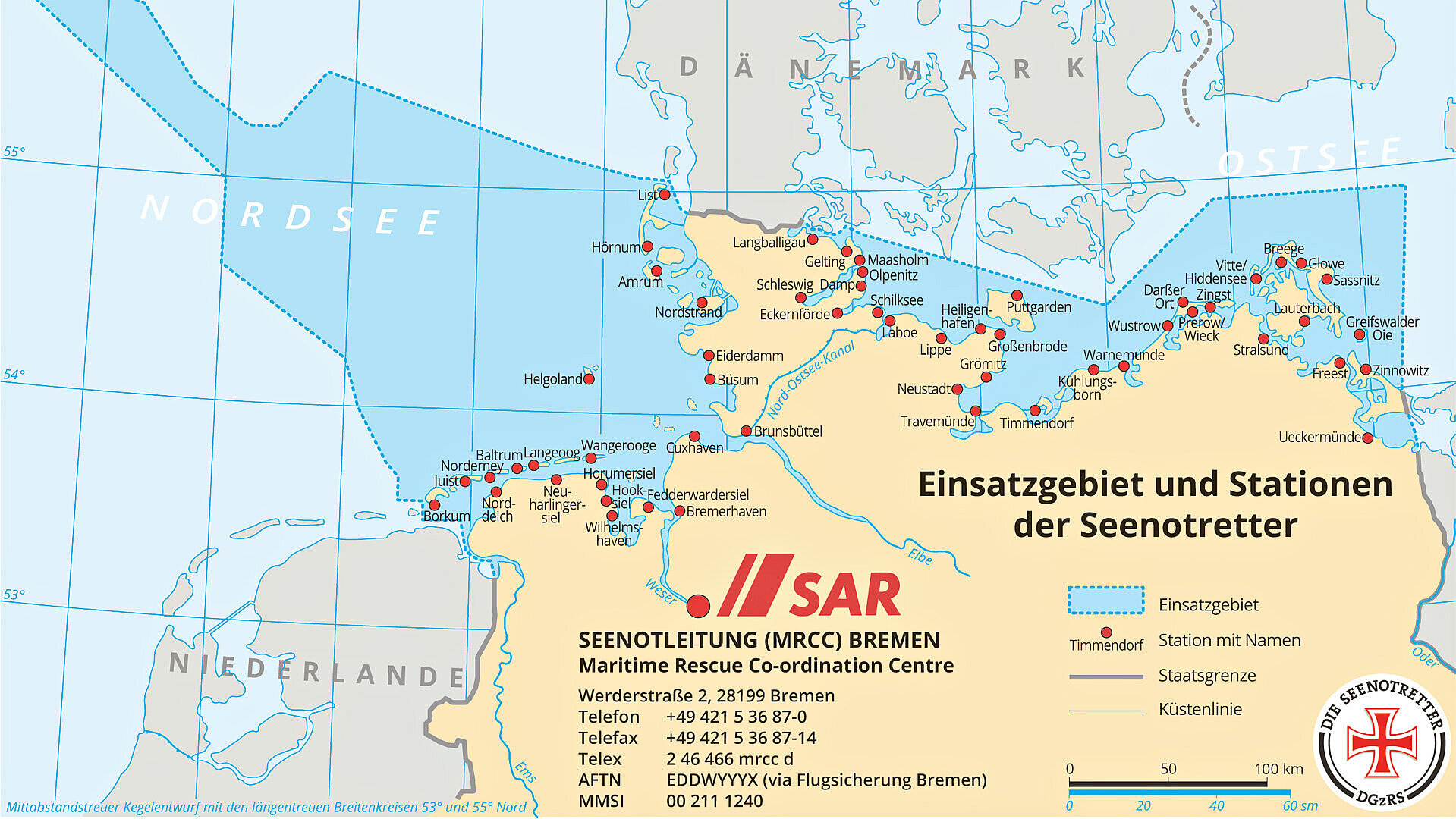

Ein starkes Netzwerk: Seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 wurde das Stationsnetz der DGzRs an Ost- und Nordsee umfassend ausgebaut, erneuert und ergänzt, Grafik: DGzRS

Das wird ungemütlich für die Crew des Amphibien-Rettungsfahrzeugs: Die Ostsee zeigt sich von ihrer rauen Seite, Foto: DGzRS

„Rausfahren, wenn andere reinkommen.“ Ein echter „Bronzesatz“, den das offizielle Leitmotiv der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) darstellt, die am 29. Mai 1865 in Kiel gegründet wurde. Die Existenz von zwei Staaten auf deutschem Boden nach dem Ende des 2. Weltkrieges bis 1990 berührte auch die Arbeit der DGzRS, deren Stationen bis zur Wiedervereinigung auf das Gebiet der „alten“ Bundesrepublik konzentriert waren. Auch in der ehemaligen DDR etablierte sich ein eigenes Seenotrettungswesen, das aufgrund politischer Vorgaben Wert auf ein eigenes, klar in Richtung Westen abgegrenztes Profil legte. Wie diese Organisation entstand, aufgebaut, weiterentwickelt und schließlich wieder in eine gesamtdeutsche DGzRS-Organisation einfließen konnte, zeigt der folgende Beitrag des THB-Autoren Thomas Schwandt auf. Im Rahmen der Serie anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit beleuchtet er im Teil 7 dieses interessante Kapitel der maritimen Wirtschaft im anderen Teil Deutschlands. EHA

Bis 1964 oblag es verschiedenen staatlichen Behörden, im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes der DDR entlang der Ostseeküste ein gutes Dutzend an Rettungsstationen vorzuhalten. Noch in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre standen den Seenotrettern nur Ruderrettungsboote zur Verfügung. Erst nach 1953 verbesserte sich mit dem Neubau von vier jeweils 18 Meter langen Seenotrettungsbooten der Handlungsspielraum der Rettungskräfte. Auf einer Werft in Rostock-Gehlsdorf gefertigt, wurden anschließend die Spezialfahrzeuge „Arkona“ in Sassnitz, „Darßer Ort“ in Barhöft, „Poel“ in Timmendorf auf Poel und die „Stoltera“ in Warnemünde stationiert. Die schiffstechnische „Aufrüstung“ mag die Staatsführung damals dazu bewogen haben, ab 1964 die Seenotrettung auf das Seefahrtsamt der DDR zu übertragen.

Zu diesem Kapitel der deutschen maritimen Geschichte gehört auch, dass in den DDR-Hoheitsgewässern – im Bereich des heutigen Küstenbundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (MVP) bis hin zur Staatsgrenze mit Polen – bei der Rettung von Menschen ein spezieller Aspekt hinzukam. Die Küsten im Nordosten der Republik waren nämlich streng bewachtes Grenzgebiet. Als Pendant zu den Grenztruppen der DDR im Binnenland war 1961 – dem Jahr des Baus der „Berliner Mauer“ – eigens die sogenannte „Grenzbrigade Küste“ aufgestellt und der „Volksmarine“ der DDR unterstellt worden. Sie hatte auf westdeutscher Seite ihre Entsprechung in der „Bundesmarine“. Die klassische Grenzsicherung oblag in der Bundesrepublik dem „Bundesgrenzschutz“ (BGS), heute Bundespolizei. Der BGS wiederum hatte auch eine starke Seekomponente, den damaligen „BGS See“, die von Neustadt/Ostsee aus geführt wurde.

In der DDR bestand für die „Grenzbrigade Küste“/„Volksmarine“ eine der Hauptaufgaben neben der Sicherung der Seegrenze nach außen auch die Verhinderung der sogenannten „Republikflucht“ für DDR-Bürger – nötigenfalls auch mit Waffengewalt und unter bewusster Inkaufnahme von Verletzten oder gar Toten.

In den Jahren der 40-jährigen Existenz der DDR sind mehr als 5500 Fluchtversuche übers Meer dokumentiert. Dabei kamen mehr als 180 Menschen ums Leben. Die Fluchtentschlossenen besaßen sehr viel Wagemut bei dem abenteuerlichen Unterfangen, die Ostsee in Richtung Westen zu überwinden. Viele setzten auch auf Technikeinsatz bis hin zum selbst gebauten Kleinst-U-Boot. Viele DDR-Flüchtlinge gerieten bei ihren Verzweiflungsreisen auch in Seenot. „Aufgefischt“ wurden sie dann zumeist von den Angehörigen der unterschiedlichen DDR-Sicherheitsorgane. Es war zugleich der Übergang in langjährige Gefängnisstrafen und vieles mehr.

Zurück zum eigentlichen Seenotrettungswesen der DDR. Die jeweils 20 Meter langen Seenotkreuzer „Arkona“ und „Stoltera“ waren in einer Serie mit weiteren sechs baugleichen, für den polnischen Seenotrettungsdienst bestimmten Schiffen in Danzig (Polen) gebaut worden. Sie gehörten zu der kleinen Seenotretter-Flotte der DDR, die am 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Wiedervereinigung, von der DGzRS übernommen wurden. Beide Schiffe waren noch bis 1992/93 in der deutschen Seenotrettung beschäftigt und wurden dann nach Polen abgegeben.

Noch ein Wort zum Material des DDR-Seenotrettungswesens. Es unterschied sich ebenfalls von dem, was bereits in Westdeutschland zur Verfügung stand: In den 1960/70er-Jahren kamen insgesamt drei Amphibienfahrzeuge für den maritimen Rettungsdienst zum Einsatz. Diese stammten aus der damaligen Sowjetunion (UdSSR) und waren vom gleichen Typ, wie sie dort in den Streitkräften verwendet wurden. Die Geräte standen in Kühlungsborn, Wustrow und Zinnowitz zum Seenotrettungseinsatz bereit.

In den sogenannten „Neuen Bundesländern“ – Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen – machte sich die gesamtdeutsche DGzRS unmittelbar nach der Wiedervereinigung daran, die Technik und Ausrüstung der zunächst elf Rettungsstationen auf ehemaligem DDR-Staatsgebiet zwischen Wismarer und Pommerscher Bucht auf das Niveau der westdeutschen Stützpunkte zu heben. Ein 1990 viel beachtetes Signal war es, dass ein für den Hafen Grömitz ursprünglich vorgesehener, neuer Seenotkreuzer kurzerhand nach Warnemünde beordert wurde. Dort erhielt er den Namen „Vormann Jantzen“. Eine Reverenz an den legendären Seenotretter und Lotsenkommandeur im Warnemünde des späten 19. Jahrhunderts.

Im Laufe der zurückliegenden 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wurde die Anzahl der DGzRS-Stationen in Mecklenburg-Vorpommern auf insgesamt 17 erhöht. Gegenwärtig sind mit der „Arkona“ in Warnemünde, der „Harro Koebke“ in Sassnitz, der „Theo Fischer“ am Darßer Ort und der „Berthold Beitz“ auf der Greifswalder Oie gleich vier Seenotkreuzer im Nordosten Deutschlands stationiert und damit jederzeit einsatzbereit. Die „Stephan Jantzen“ wird inzwischen als „Springer“ eingesetzt und kreuzt ab und zu auch in Warnemünde wieder auf. Hinzu kommen noch 14 Seenotrettungsboote, die von freiwilligen Helfern betreut und im Bedarfsfall bedient werden. Nach Angaben der vollständig spendenfinanzierten DGzRS arbeiten für die Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen 38 festangestellte Mitarbeiter und 230 freiwillige Seenotretter. Bundesweit stellen sich rund 180 Festangestellte und 800 Freiwillige unter das Leitmotiv dieser „NOG“: „Rausfahren, wenn andere reinkommen“.

Aus Sicht der DGzRS stellt die erfolgreiche Integration der Rettungskräfte in die gesamtdeutsche Organisation eine großartige Leistung aller Beteiligten dar. Am 3. Oktober 2015, dem 25. Jahrestag der Wiedervereinigung, stellte die DGzRS fest: „Größter Gewinn waren die hochmotivierten Besatzungen mit ihrer Erfahrung, Revierkenntnis und der Einstellung zu ihrer Aufgabe, die sich kein bisschen von der ihrer Kollegen im Westen unterschied. Nach wie vor gibt es unter ihnen Familien, die seit vielen Generationen Seenotretter stellen.“ schw