8900 Arbeiter: Knochenjob beim NOK-Bau

Bau der Prinz-Heinrich-Brücke und Kaiseryacht „Hohenzollern“ (1911), Foto: Stadtarchiv Kiel/27.876/Christian Langenschwadt

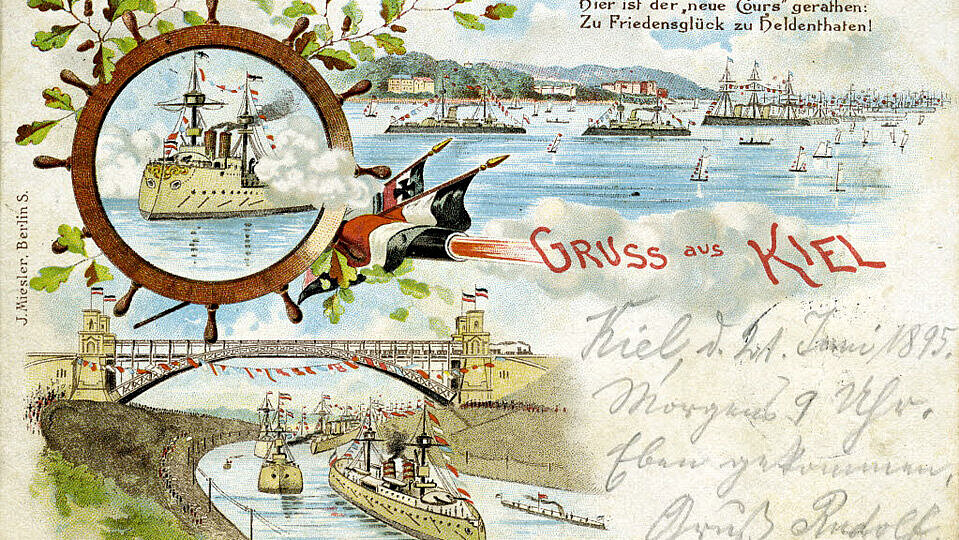

„Gruß aus Kiel“ anlässlich der Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals im Jahr 1895, Foto: Stadtarchiv Kiel/28.540/Johannes Miesler

Historische Übersichtskarte samt Hafen- und Schleusenanlagen, Foto: Sammlung Arndt

Tanker „Point Lacre“ und Schlepper „Flemhude“ im Nordhafen (1962), Foto: Stadtarchiv Kiel/27.551/Friedrich Magnussen/CC BY-SA 3.0 DE

Am 21. Juni 1895 hat Kaiser Wilhelm II. in einer glanzvollen Zeremonie zur Einweihung den Schlussstein für die seinerzeit größte Baustelle Europas gelegt. Wir blicken für die THB-Leser hier auf die Entstehung, den Bau und den Betrieb des Nord-Ostsee-Kanals zurück.

Es ist überliefert, dass es bereits in der Wikingerzeit Pläne gab, eine durchgehende Verbindung auf dem Wasserweg zwischen Nord- und Ostsee zu schaffen. Auch in den Jahrhunderten danach gab es immer wieder entsprechende Überlegungen. Konkreter wurde es, als der dänische König Christian VII. von 1777 bis 1784 den Eiderkanal bauen ließ. Dieser begann in Kiel, endete in Rendsburg und setzte sich über die Eider bis Tönning an der Nordsee fort. 1866 nahm sich Preußens Kanzler Otto von Bismarck der Sache, von deren Nutzen er überzeugt war, an und setzte sie später als erster Kanzler des Deutschen Reiches durch. Er hatte Kaiser Wilhelm I. vom Nutzen eines Kanals als Verbindung der an den Nord- und Ostseeküsten gelegenen Reichsgebiete überzeugt.

Die „Kaiserliche Kanalkommission“ erwarb für durchschnittlich 3265 Mark den Baugrund. Wer nicht verkaufen wollte, wurde enteignet. Auch damals gab es bereits etwas, was heute als Bürgerbeteiligung gilt: An bestimmten Punkten der festgelegten Kanaltrasse wurde Anwohnern Gelegenheit gegeben, eventuelle Wünsche und eigene Vorstellungen vorzutragen. Diese Einrichtung soll sich im späteren Verlauf als sehr hilfreich erwiesen haben. Am 3. Juni 1887 war es soweit: Kaiser Wilhelm I. legte in Kiel-Holtenau den Grundstein für den Kanalbau. Die Erdarbeiten begannen im März 1888, die an den Schleusen auf beiden Seiten 1890 und an den Brücken 1891. Bis zu 8900 Arbeiter waren in der Spitze aktiv, unterstützt durch moderne Großgeräte. Sie lebten in längs der Kanaltrasse aufgebauten staatlich verwalteten Barackenlagern, wurden dort verpflegt und gesundheitlich betreut. Erdarbeiter erhielten 3,30 Mark für eine Zehnstunden-Schicht, Steinmetze und Maurer sechs bis acht Mark.

In den etwa acht Jahren Bauzeit wurden rund 80 Millionen Tonnen Erdreich bewegt. In seiner ersten Ausbaustufe erhielt der 98,65 Kilometer lange Kanal eine Breite von 67 Meter und eine durchgängige Tiefe von neun Meter. Die Schleusen an beiden Seiten boten je zwei 150 Meter lange und 25 Meter breite Kammern. Kaiser Wilhelm II. eröffnete die Wasserstraße am 20. Juni 1895 und taufte ihn zum Gedenken an seinen Großvater Kaiser-Wilhelm-Kanal. Die veranschlagten Baukosten von 156 Millionen Mark wurden ebenso wie die Terminvorgaben eingehalten. Allerdings erwies sich der Kanal schon nach wenigen Jahren als zu klein. Der Reichstag bewilligte für einen zwischen 1907 und 1914 erfolgten Ausbau 242 Millionen Mark. 100 Millionen Tonnen Boden wurden bei voller Weiterführung des Betriebs ausgehoben. Der Kanal hatte nun eine Tiefe von elf Meter und eine Breite von 103 Meter. Die neuen Schleusen erhielten Kammern von 330 Meter Länge und 45 Meter Breite.

Am 1. April 1939 wurde das Reichskanalamt in Kiel aufgelöst und es entstand am gleichen Ort eine neue Wasser-, später Wasser- und Schifffahrtsdirektion. Während des Zweiten Weltkriegs blieb der Kanal trotz kriegsbedingter Einschränkungen befahrbar. Zu Kriegsende waren der Kanal, seine Schleusen, Hafenanlagen, Brücken und technischen Einrichtungen weitgehend erhalten. Auf Veranlassung der Militärbehörden wurde der Name in „Nord-Ostsee-Kanal“ geändert, im internationalen Sprachgebrauch heißt er schlicht Kiel Canal.

Der Nord-Ostsee-Kanal hat im Zuge der enger werdenden Verbindungen der Weltwirtschaft immer mehr an Bedeutung gewonnen. Allerdings verlagerte sich der Frachtverkehr seit gut zwei Jahrzehnten zunehmend auf Schiffe, die für den NOK heute schlicht zu groß sind. Das begann spektakulär, als der Ostseehafen Danzig erstmals direkt von großen Maersk-Containerfrachtern bedient wurde. Das ging mit der längeren Seestrecke um Skagen herum anstelle der Kanalpassage einher. Eine wachsende Anzahl kleinerer Schiffe nahm ebenfalls diese Route. Als Gründe wurden dafür häufig nicht nur die maroden Schleusen mit ihren häufigen Ausfällen beziehungsweise Sperrungen angeführt, sondern auch die Enge des Kanals besonders in den Kurven sowie zu geringe Tiefen und Breiten. Der längere Weg galt für die Reedereien kalkulierbarer.

Dieser Entwicklung versuchte man mit verschiedenen Ausbauprogrammen entgegenzuwirken. Sie wurden jedoch häufig immer wieder gestreckt und kommen bis heute nur langsam voran, wie vielfach beklagt wird. Dafür steht neben etlichen anderen Vorhaben beispielhaft die dringend benötigte 5. (große) Schleusenkammer in Brunsbüttel, die wohl erst Mitte dieses Jahrzehnts zur Verfügung stehen wird. Und das, obwohl der Planfeststellungsbeschluss bereits seit 2010 rechtkräftig ist und für die Bauzeit ursprünglich sieben Jahre veranschlagt waren.

Seit 1950 hat die Zahl der Schiffspassagen im NOK konstant bei über 30.000 pro Jahr gelegen, bis 2016 diese Marke mit 29.284 erstmals unterschritten worden ist. Im vergangenen Jahr wurde die Wasserstraße, einschließlich der Teilstrecken zu den Kanalhäfen, von 28.787 Schiffen befahren. Die Zahl der Sportboote ist über die Jahre mit rund 12.000 relativ konstant geblieben. Im Durchgangsverkehr wurden auf 20.069 Schiffen zusammen 76,8 Millionen Tonnen Ladung transportiert. Das waren im Vergleich mit dem Vorjahr 813 Schiffe und vier Millionen Tonnen Ladung weniger. tja/hjw