Energiewende fordert Deutschlands Häfen

Wertvoller Tonnenbringer:Umschlag von Kohle im Hamburger Hafen, hier bei der Firma Hansaport, Foto: Hasenpusch

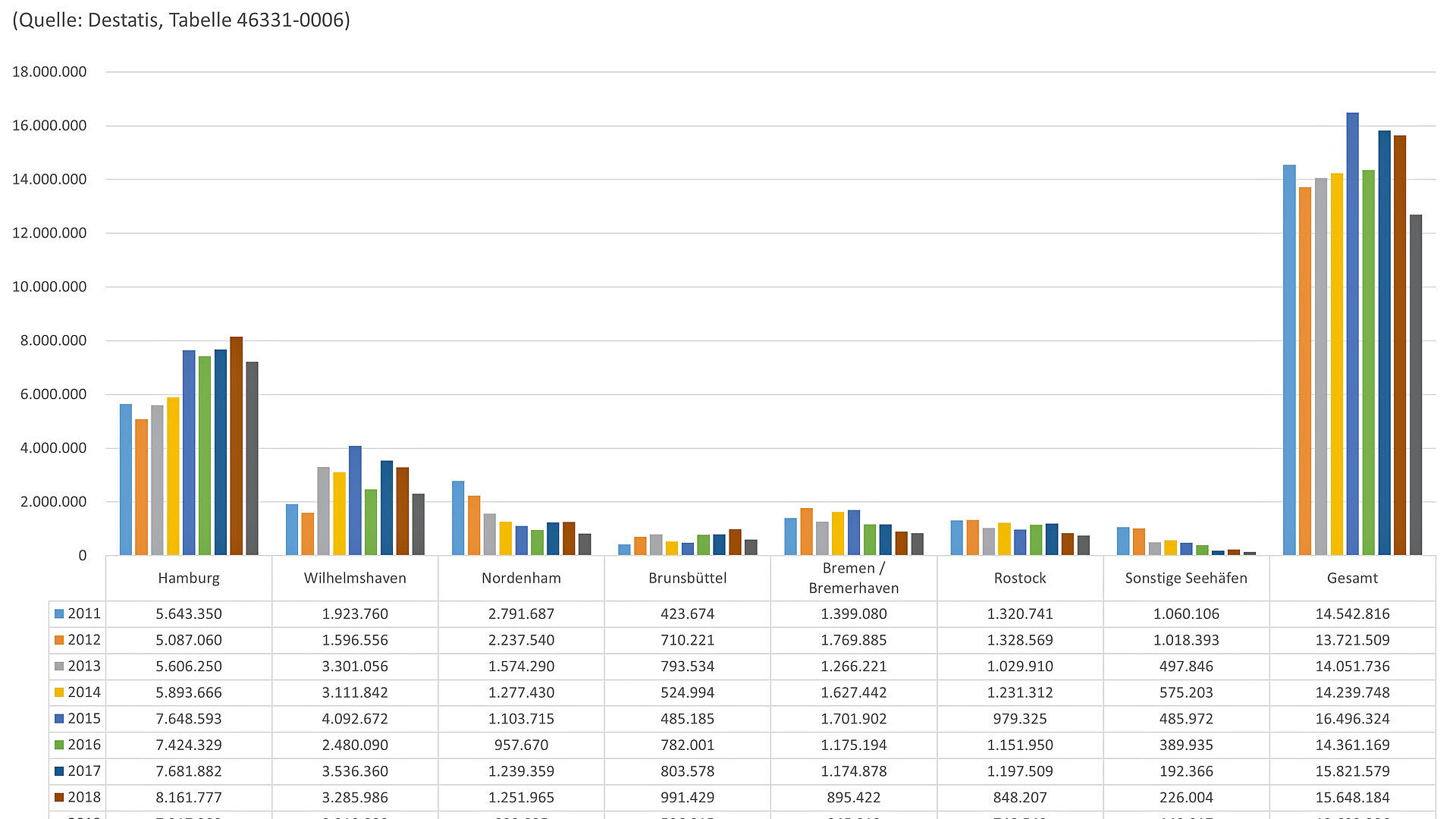

Grafik: ZDS/Destatis/THB

Brot- und Buttergeschäft; Für die Binnenschifffahrt sind Kohletransporte aktuell noch von großer Bedeutung., Foto: Hasenpusch

Für die Seehafenverkehrswirtschaft gehört eines zum Normalfall: die Veränderung in der Güterstruktur. Ein besonders sichtbares Beispiel für diese Strukturanpassung ist die Einführung des Containers in den 1960er-Jahren, der damit schrittweise den konventionellen Stückgut-Umschlag weitgehend ablöste.

In den kommenden Jahren stehen die Häfen dieser Welt und mit ihnen auch die Hafendienstleister vor weiteren, besonderen Anpassungen in der Güterstruktur. Das gilt im Besonderen für die hochentwickelten Industriestaaten, deren Regierungen als eine Antwort auf den globalen Klimawandel den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern beschließen, zum Teil auch schon als politische Willensbekundung eingeleitet haben. Auch Deutschland gehört zu diesem Kreis. Und die phantastische deutsche Sprache liefert dafür auch gleich den passgenauen Begleitbegriff: „Energiewende“.

Das Bundesumweltministerium in Berlin bringt es dabei nur für den Energieträger Kohle auf diesen Punkt: „Deutschland wird bis spätestens 2038, möglichst schon 2035, aus der Kohleverstromung aussteigen. Noch 2020 werden erste Braunkohle-Kraftwerke stillgelegt und die erste Ausschreibungsrunde zur Abschaltung von Steinkohlekraftwerken durchgeführt.“

Doch die „Energiewende“ in Deutschland umfasst wesentlich mehr als „nur“ den Ausstieg aus der Stein- und Braunkohle. Es geht um die Verringerung des Anteils fossiler Energieträger als Ganzes, also weniger Erdöl oder auch weniger Erdgas, dafür gleichzeitig aber um den Ersatz dieser Energieträger durch Windkraft oder auch durch Wasserstoff.

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hat sich in den zurückliegenden Jahren regelmäßig mit den großen Einzelaspekten einer „Energiewende“ auseinandergesetzt. Dazu gehörte zum Beispiel die Beschäftigung mit dem Aufbau einer leistungsstarken Offshore-Windkraft-Industrie. Oder: Die seit mehr als zehn Jahren immer intensiver geführte Diskussion um den Bau eines Flüssigerdgas-Terminals (LNG) in einem der verschiedenen deutschen Seehäfen.

Ganz aktuell steht auch für den ZDS das große Thema „Aufbau einer nationalen Wasserstoff-Industrie“ auf der Agenda. Der Dachverband der facettenreichen deutschen Seehafenverkehrswirtschaft hat jetzt noch einmal fachlich nachgelegt. Das Ergebnis ist ein zukunftsweisendes Positionspapier. Der Titel: „Von Kohle zu Wasserstoff-Seehäfen in der Energiewende.“ Auf mehr als 20 Seiten hat der Verband alle wichtigen Strömungen und aktuellen Entwicklungsschritte zusammengefasst. Dazu gehört auch wertvolles statistisches Material.

Damit liefert der Verband aus der besonderen Perspektive der Häfen und der in ihnen tätigen Unternehmen wertvolle Fakten für eine auch und gerade im politischen Raum zu führende politische Diskussion über den weiteren Weg hin zu einer erfolgreichen „Energiewende“ auch in den Häfen und den in ihnen verankerten Spezialterminals.

Der ZDS verweist in dem Papier darauf, dass Deutschland rund 70 Prozent seines Energieaufkommens durch den Import verschiedener Energieträger deckt. Das sind im Besonderen die fossilen Energieträger Mineralöl, Gas, Steinkohle und Uran. Sie werden aus dem Ausland bezogen. Zwar nehme seit einigen Jahren der Anteil der erneuerbaren Energien kontinuierlich zu, weil seit mehr als 15 Jahren auch auf einem sehr hohen Niveau etwa in den Auf- und Ausbau der Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee investiert wird.

Als rohstoffarmes Industrieland wird Deutschland aber auch in Zukunft auf die Einfuhr von Energieträgern weiter angewiesen sein, was auch bedeutet, dass in den Häfen entsprechende Umschlag-Infra- und Suprasturkturen vorhanden sein müssen. Was die Umsetzung der Energiewende im Einzelnen bedeutet, beschreibt der ZDS in seinem Positionspapier dezidiert. Der THB zitiert dabei auszugsweise aus diesem Dokument.

LNG

Der ZDS unterstützt den Bau von Importterminals für LNG an Hafenstandorten. Die Schaffung von LNG-Infrastruktur, dazu gehört unter anderem auch ein leistungsstarkes, flächendeckendes Tankstellennetz in Deutschland. Es sollte nach dem Verstädnis des Verbandes von der öffentlichen Hand verstärkt mit finanzieller Unterstützung gefördert werden.

Wasserstoff

Aufgrund ihrer Rolle als Logistikzentren sind die Seehäfen nach Überzeugung des ZDS „hervorragende Standorte für Versuchsanlagen zur Wasserstoff-Elektrolyse, zur Ansiedelung von Import-Terminals und von Unternehmen, die in ihren industriellen Prozessen sogenannten „grünen Wasserstoff“ einsetzen. Die Seehäfen könnten dabei durch die Ansiedlung von Import-Terminals in einer zukünftigen „grünen Wasserstoffwirtschaft“ eine tragende Rolle spielen.

Windkraft

Damit Detuschland seine ambitionierten Klimaschutzzziele erreichen kann und damit Europas bedeutendstes Industrieland die Potentiale als zweitgrößter Markt für Windenergie weiter heben kann, muss nach Überzeugung des ZDS die Windenergie auf See mit Nachdruck weiter vorangetrieben werden. Der Verband begrüßt daher die im Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften enthaltene Anhebung des Ausbauziels für Offshore-Wind.

Landstrom

Der Klimaschutz und die Energiewende in den Häfen finden auch bei der Versorgung der Schiffe mit Landstrom statt. Bei diesem Thema hat der politische Druck in Deutschland in den zurückliegenden fünf Jahren erheblich zugenommen. Der ZDS spricht sich zwar für mehr Landstrom-Anlagen in den Häfen aus, lehnt aber gleichzeitig eine Landsromversorgungspflicht in den deutschen Häfen klar ab. Denn ein solches Vorgehen würde die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen innerhalb der EU klar gefährden. Der ZDS fordert, dass für eine liegeplatzspezifische Landstromverpflichtung von Bundesregierung und EU „realistische Rahmenbedingungen im Hinblick auf Schiffstypen, Fahrtrouten, regionale und europäische Zielvorgaben, Bedarfe, Nachfrage, Harmonisierung des EU-Strommarktes sowie die Kosteneffizienz der Landstrominfrastruktur geschaffen werden“. EHA