Ost-Frachter weltweit gefragt

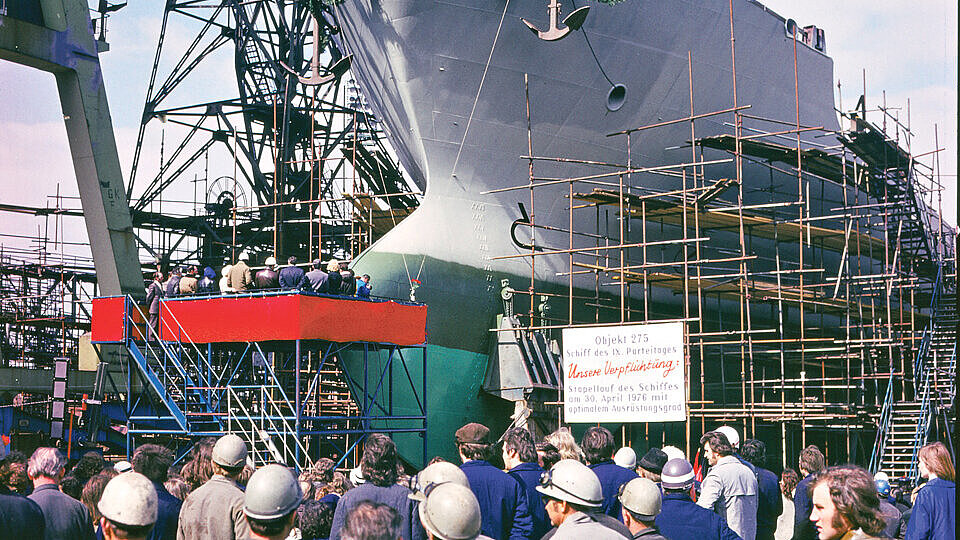

Großer Tag: Stapellauf eines Stückgutfrachters bei Neptun in Rostock, Foto: Schifffahrtsmuseum Rostock

Leistungsträger: Die Frachter vom Typ „IV“ („Frieden“) waren ein großer Wurf. Die „Dresden“ ist heute das Flaggschiff des Schifffahrtsmseums Rostock, Foto: Arndt

Die ehemalige DDR hatte in den rund 40 Jahren ihres Bestehens eine vergleichsweise starke maritime Wirtschaft aufgebaut, und zwar unter deutlich erschwerteren Rahmenbedingungen als in West-Deutschland. In Teil 4 der THB-Serie hält unser Autor Thomas Schwandt Rückschau auf den Schiffbau in der DDR.

Noch bevor die DDR am 7. Oktober 1949 gegründet wurde, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die sowjetische Besatzungsmacht bereits ein halbes Dutzend volkseigener Seewerften an der ostdeutschen Küste installiert.

So wurden etwa auf der Elbewerft Boizenburg und der Rostocker Neptun Werft Vorkriegskapazitäten reaktiviert, während in Wismar, Warnemünde, Stralsund und Wolgast neue Schiffbaubetriebe gegründet und aufgebaut wurden. Diese Aktivitäten erfolgen zunächst klar im Eigeninteresse der damaligen Sowjetunion. Sie hatte während des am 8. Mai 1945 in Europa beendeten 2. Weltkrieges größte Schäden erlitten und dem besetzten Ostdeutschland („Sowjetische Besatzungszone“, SBZ) entsprechend hohe Reparationsleistungen auferlegt.

Bis Ende 1953 fertigten die im Auf- und Ausbau befindlichen Seewerften in der DDR überwiegend Fischereifahrzeuge wie Kutter oder Logger für den „sozialistischen Bruder“ im Osten. Auch wurden viele Schiffe repariert, darunter etliche, die im Krieg in der Ostsee im Zuge der Kampfhandlungen schwerst beschädigt, teilversenkt oder gar gesunken waren und die erfolgreich geborgen werden konnten.

Allein die Mathias-Thesen-Werft Wismar (MTW) erbrachte Reparationsleistungen in Höhe von 323 Millionen Mark (Ost). Insgesamt lieferte der ostdeutsche Schiffbau 1170 Schiffe unterschiedlicher Art und Größe als Reparation an die „SU“ (Sowjetunion).

Die UdSSR blieb auch danach der größte Abnehmer von Fischerei-, Fracht- und Fahrgastschiffen „Made in GDR“ (German Democratic Republic).

Daneben setzte die DDR-Führung alles daran, den wachsenden Eigenbedarf an Handels- und Fischereischiffen so weit wie möglich mit Neubauten von den einheimischen Werften zu decken. Zum Beispiel lieferte die Warnowwerft in Rostock ab der zweiten Hälfte der 1950-Jahre insgesamt zwölf eigenentwickelte Stückgutfrachter des legendären Typs IV, auch „Typ Frieden“, genannt. Diese konventionellen Stückgutfrachter, ausgerüstet unter anderem mit für die Zeit sehr leistungsstarkem Schwergutgeschirr konnten jeweils bis zu 13.000 tdw aufnehmend. Sie wurden für die staatliche Deutsche Seereederei (DSR) gebaut. Ein Exponat dieser Erfolgsserie schwimmt heute noch: Die „Dresden“ ist der Stolz des Rostocker Schifffahrtsmuseums und beherbergt auf seinen Decks und in den einstigen Laderäume den maritimen Schatz des Museums. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.

Auf der Volkswerft Stralsund sowie auf der Elbewerft Boizenburg liefen zu jener Zeit zahlreiche Kutter und Logger für die Hochseefischerei in Sassnitz und Rostock vom Stapel.

Die Seewerften entwickelten sich zum industriellen Rückgrat im strukturschwachen Norden der DDR. Die strategisch bedeutsame Branche inklusive des Binnenschiffbaus unterlag von Beginn an zentraler staatlicher Lenkung. 1979 wurden die Kapazitäten der Werften und Zulieferer im Kombinat Schiffbau Rostock gebündelt. In der Spitze zählte die Schiffbauindustrie Ost über 50.000 Beschäftigte.

Die Schiffbauingenieure entwickelten neuartige Typen von Küstenmotorschiffen (Kümo), Mehrzweck-Stückgutfrachtern und Semicontainerschiffen, die auch im westlichen Ausland auf Interesse stießen.

Bereits in den 1960er-Jahren orderten Reeder aus der Bundesrepublik diverse Neubauten auf der Rostocker Neptun Werft, später auch in Wismar und Warnemünde.

Einen hohen Spezialisierungsgrad erreichten die Peene-Werft in Wolgast mit dem Marineschiffbau und die Volkswerft Stralsund mit dem Bau von Fischereifahrzeugen. Am Sund wurden etwa „Atlantik“-Trawler und „Supertrawler“ in Großserie gefertigt. Mitte der 1980er-Jahre führte Lloyd’s Register die Volkswerft als weltweite Nummer eins in der Produktion von Fang- und Verarbeitungsschiffen.

Nach der Wende 1989/1990 wandelte sich der volkseigene Schiffbauverbund zur Deutschen Maschinen- und Schiffbau AG (DMS). Für ein Überleben in der Marktwirtschaft musste massiv investiert werden. „In der Holding wurde ein Investitionskonzept für alle Werften in Mecklenburg-Vorpommern favorisiert“, erinnerte sich später Oswald Müller, der von 1978 bis 2002 die Geschicke der MTW Werft in Wismar lenkte und leitete. „Der Plan stieß aber in der Landespolitik und in der Treuhandanstalt auf Widerstand. Die von Berlin aus geführte Treuhand wollte die Werften so schnell wie möglich einzeln privatisieren. Der Ansatz der DMS AG war es jedoch, die Werften unter einem Dach erst zu modernisieren und dann werthaltiger zu verkaufen.“

In dieser von vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten begleiteten ersten Privatisierungsphase mischte die westdeutsche Konkurrenz in Gestalt der Bremer Vulkan AG kräftig mit. Der Konzern von der Weser strebte an, den gesamten DDR-Schiffbau zu übernehmen. Der Interessenkonflikt eskalierte, auch politisch. Mecklenburg-Vorpommerns damaliger Ministerpräsident Alfred Gomolka (CDU) musste abdanken, weil er mit der Einzelverkauf-Strategie des Koalitionspartners FDP liebäugelte.

Nachdem die maritime Industrie ein Politikum in der DDR gewesen war, änderte sich daran unter den neuen Vorzeichen nichts. „Das vereinigte Deutschland brauchte die Ostwerften nicht, wie auch der Rest der Welt nicht. Marktwirtschaftlich betrachtet stimmte das sogar. Aber die Menschen hierzulande brauchten den Schiffbau, er sicherte viele Existenzen“, resümierte Werftmanager Müller.

Ende 1992 erhielt der norwegische Konzern Kvaerner den Zuschlag für die Warnowwerft. Die Bremer Vulkan AG übernahm die Werften in Wismar und Stralsund. In Wolgast stieg die Bremer Hegemann-Gruppe ein. Doch die vermeintliche Ruhe danach währte nicht lange. Im September 1995 wurden Liquiditätsprobleme des Bremer Vulkan publik. Ein Jahr darauf folgte die Insolvenz. Mit fatalen Folgen auch für die ostdeutschen Vulkan-Betriebe. Im Cash-Management des Konzerns waren mehr als 800 Millionen D-Mark aus den Ostfirmen in den Westen transferiert worden - und durch die Pleite über Nacht verloren. Ein Großteil des Geldes waren öffentliche Finanzmittel, mit denen MTW und Volkswerft modernisiert werden sollten. Infolge fielen die Werften zurück unter den treuhänderischen Schirm. Um die Modernisierung beenden zu können, schossen Bund und Land rund eine Milliarde D-Mark an Investitionsbeihilfe nach.

1998 kaufte der norwegische Konzern Aker RGI die MTW. Die Volkswerft ging an die dänische A.P. Møller-Maersk-Group. Die früh ebenfalls privatisierte Elbewerft Boizenburg musste ein Jahr zuvor Insolvenz anmelden, der Schiffbau an dem traditionsreichen Werftstandort „starb“ damit im Dezember 1998. Die Ost-Werften standen zu dieser Zeit unter scharfer Beobachtung der Europäischen Union (EU). Die jährliche Produktionskapazität für Neubauten war auf insgesamt 360.000 CGT (gewichtete Bruttotonnage) begrenzt und unter den Werften aufgeteilt. Neptun hatte bereits 1991 den Bau von Seeschiffen eingestellt. Das Unternehmen gehört seit 1997 zur Meyer-Gruppe. Das CGT-Limit fiel erst 2005.

In den letzten drei Jahrzehnten gelangte der Schiffbau im Nordosten nie mehr richtig in ruhiges Fahrwasser. Verbünde, Verkäufe, Eigner und Pleiten der Werften wechselten in relativ kurzer Abfolge, zusätzlich beschleunigt durch die Schiffbaukrise 2008/09.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten sank deutlich unter 2000 Mitarbeiter. Zuletzt waren im Jahr 2012 nach der Pleite der P+S-Werften regional die Karten neu gelegt worden. Die Peene-Werft kam in der Lürssen-Gruppe unter, die Stralsunder Werft bei Nordic Yards, seinerzeit mit den Standorten Wismar und Warnemünde im Besitz des russischen Investors Witalij Jussufow.

Trotz aller Anstrengungen, den Nordic Yards etwa mit dem Bau von Konverter-Plattformen für Offshore-Windparks eine Perspektive geben zu können, stand die Gruppe Anfang 2016 auf dem Schlauch. Aufträge fehlten. In der Not verkaufte Jussufow an den asiatischen Investor Genting Hongkong. Dieser suchte einen Bauplatz für eigene Kreuzfahrtschiffe. Unter dem Schild „MV Werften“ sah es anfänglich nach einem erfolgreichen Restart aus. An den Standorten wurde investiert, die Beschäftigtenzahl wuchs auf über 3000, Euphorie allenthalben.

Doch letztlich durchkreuzt die seit diesem Jahr grassierende globale Corona-Pandemie das ambitionierte Unterfangen. Die Politik ist wieder gefragt. Ein Hilfspaket von 560 Millionen Euro steht im Raum. Schon geht bei vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern die Angst um, das ein Kernunternehmen des Schiffbaus Ost sogar vor dem „Aus“ stehen könnte. schw