Gigantische Nordsee-Dämme als Flutschutz?

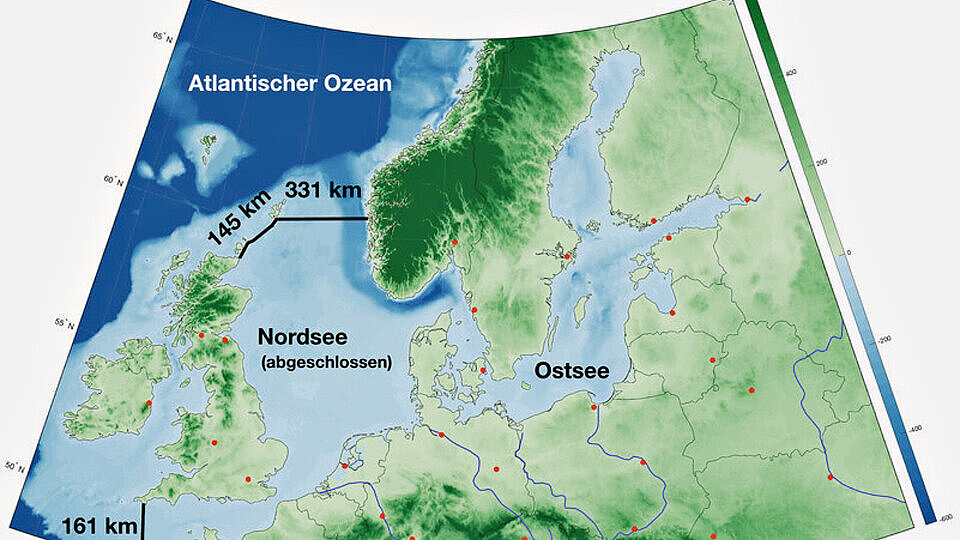

So, wie auf dieser Karte dargestellt, ließe sich die Nordsee abschotten, Grafik: Geomar

Könnten gigantische Dämme in der Nordsee die Anrainerstaaten vor Überflutung bewahren? Dieser Frage gingen Wissenschaftler aus den Niederlanden und Deutschland in einer Machbarkeitsstudie nach. Zwischen Schottland und Norwegen sowie zwischen England und Frankreich haben sie über Dämme quer durch die Nordsee nachgedacht, um Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Schweden und Frankreich vor dem steigenden Meeresspiegel im Zuge des Klimawandels zu schützen. Diese Idee stellten jetzt die Wissenschaftler Sjoerd Groeskamp vom Royal Netherlands Institute for Sea Research und Joakim Kjellsson vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel vor.

Im Kern geht es um zwei Dämme: ein 161 Kilometer langes Bauwerk im Ärmelkanal im westlichen Bereich zwischen Bretagne und Cornwall und ein zweites Vorhaben, fast 500 Kilometer lang, in der nördlichen Nordsee zwischen Schottland und Norwegen. Die mittlere Wassertiefe beträgt im Bereich des Damms im Ärmelkanal 85 Meter, in der nördlichen Nordsee 127 Meter, allerdings misst die tiefste Stelle mehr als 320 Meter.

Neben den gigantischen Materialmengen, die für die Aufschüttung solcher Dämme notwendig wären, würden auch noch Pumpwerke benötigt, die das aus den Flüssen des umschlossenen Gebietes kommende Wasser in den Atlantik pumpen müssten. Hier kalkulieren die Autoren mit etwa 40.000 Kubikmeter pro Sekunde. Die bisher leistungsfähigsten Pumpwerke in New Orleans und am Abschlussdamm des Ijsselmeeres in den Niederlanden liegen bei etwa 500 Kubikmeter pro Sekunde.

Angenommen, die Weltgemeinschaft schafft es nicht, die Klimaerwärmung langfristig zu stoppen, haben die Wissenschaftler die Option des Dammbaus untersucht. Neben technischen und finanziellen Anforderungen bewerteten sie auch Auswirkungen auf die Umwelt sowie sozio-ökonomische Effekte. Die Kosten beziffern die Autoren der Studie nach heutigen Maßstäben zwischen 250 und 500 Milliarden Euro. Bei einer Bauzeit von 20 Jahren liegen die Investitionen zwischen 0,07 und 0,16 Prozent des jährlichen Bruttosozialproduktes der Anrainerstaaten.

Ausblick: Es ist das Jahr 2500. In den vergangenen 500 Jahren ist es der Menschheit nicht gelungen, die Emission von Treibhausgasen und damit auch die Erwärmung der Erde substanziell einzudämmen. Der Meeresspiegel ist bereits um einige Meter gestiegen, mit weiter steigender Tendenz. Immer mehr tiefer gelegenen Gebieten in den Nordseeanrainerstaaten droht die Überschwemmung. Die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass der Bau eines so riesigen Dammes tatsächlich eine Option sein könnte, statt mit vielen Einzelprojekten die viel längere Küstenlinie weiter zu verteidigen. „Nach unseren bisherigen Maßstäben klingt die Dimension eines solchen Projekts völlig unvorstellbar“, meint Kjellsson. „Mal abgesehen von den technischen Herausforderungen eines solchen Vorhabens würde dies natürlich auch massive Einschnitte für Fischerei- und Schifffahrtsindustrie, ganz zu schweigen von den Einflüssen auf das marine Ökosystem der Nordsee und darüber hinaus haben“, so Kjellsson. Trotzdem könnte so ein System, wenn es überhaupt technisch realisierbar wäre, wirtschaftlicher sein als individuelle Küstenschutzmaßnahmen in den Anrainerstaaten, heißt es.

Der Meinung, dass das Projekt zwingend realisiert werden müsste, sind die Forscher nicht. „Die beste Option besteht nach wie vor darin, gegen den Klimawandel vorzugehen und zu verhindern, dass eine solche Lösung überhaupt notwendig wird“, so Kjellsson. „Es ging uns auch darum, darzustellen, vor welchen immensen Herausforderungen wir stehen, wenn wir die Klimaerwärmung in den kommenden Jahrzehnten nicht in den Griff bekommen. Dann müssen sich zukünftige Generationen mit Problemen dieser Größenordnung beschäftigen oder riesige Landstriche werden unbewohnbar und Millionen von Menschen müssen landeinwärts ziehen“, warnt Kjellsson. tja