Tiefseebergbau nur mit scharfen Auflagen

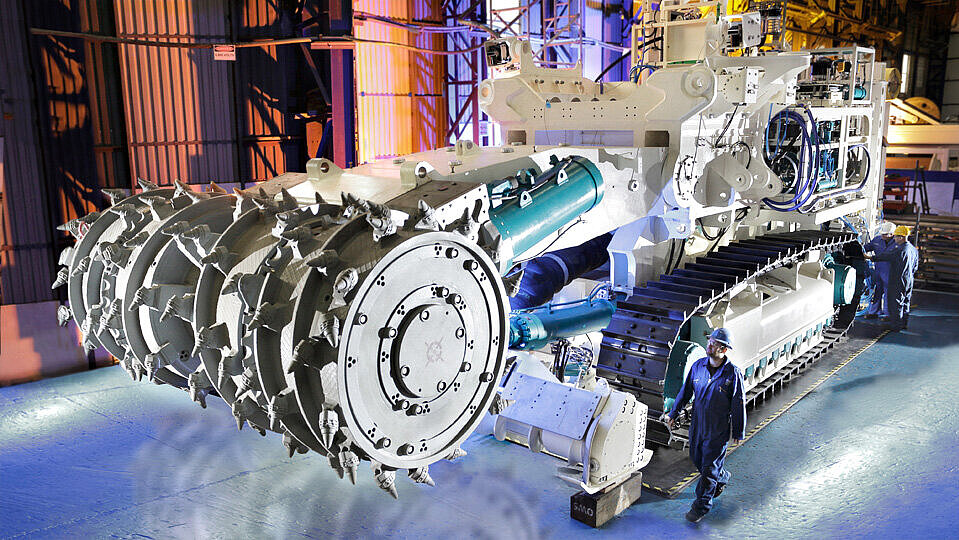

Das kanadische Unternehmen Nautilus Minerals gilt als Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung von Tiefseebergbau-Equipment, hier mit dem autonomen Bulk Cutter, Foto: Nautilus Minerals

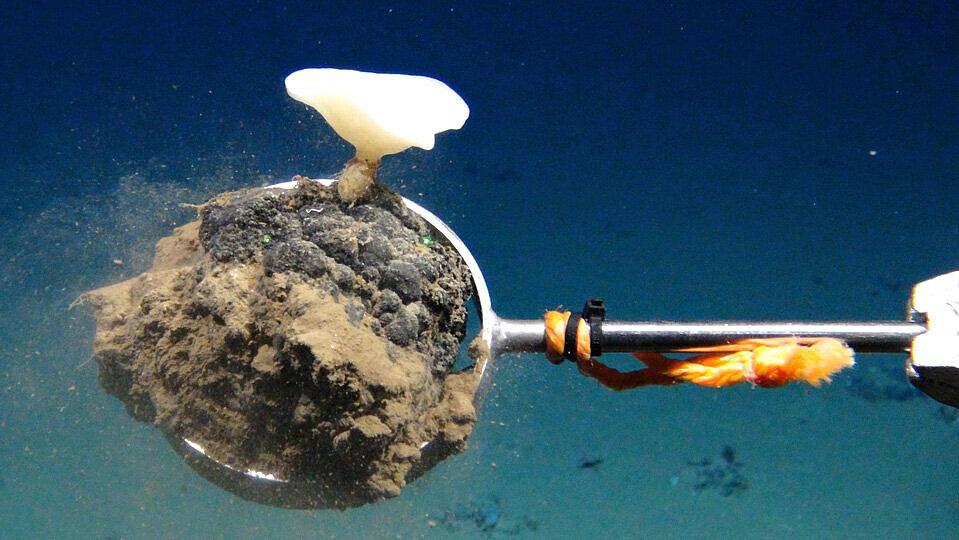

Manganknollen sind besonders begehrt. Sie liegen meist in Wassertiefen von 4000 Metern und sind sehr rohstoffreich – aber auch enorm wichtig für den Lebensraum Tiefsee, Foto: Geomar

Die Tiefsee rückt immer wieder in den Fokus der weltweiten Bergbauindustrie. Ein europäisches Wissenschaftsteam hat jetzt untersucht, welche Folgen Abbauvorhaben haben könnten.

Die Federführung des Forschungsprojekts „Mining Impact“ übernahm dabei das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus elf Nationen sollten in den vergangenen drei Jahren Antworten auf die Fragen gefunden werden: „Welche Folgen hat der Abbau metallischer Rohstoffe in der Tiefsee für das Ökosystem Meer? Kann ein solcher Abbau auch umweltschonend gestaltet werden? Und wie kann die Einhaltung von Abbauregeln überwacht werden?“

Hintergrund sind die mittlerweile feststehenden Erkenntnisse, dass die ökologische Vielfalt auf den Tiefsee-Ebenen enorm ist, besonders dort, wo viele Manganknollen auf dem Meeresboden liegen, führte Geomar aus. Diese kugel- oder blumenkohlförmigen Erzknollen liegen meist in Tiefen unterhalb von 4000 Metern und bestehen nicht nur aus dem namensgebenden Mangan, sondern enthalten auch Eisen und begehrte Metalle wie Kupfer, Kobalt und Nickel.

Aber: Die Knollen sind auch Heimstätte für viele unterschiedliche, festsitzende und mobile Organismen. Sie seien „essentiell, um die Biodiversität in der Tiefsee zu erhalten“, erklärte Projektkoordinator Dr. Matthias Haeckel. Störungen durch etwaigen Tiefseebergbau würden deshalb noch über viele Jahrzehnte nachwirken.

Die „MiningImpact“-Beteiligten haben deshalb auch Empfehlungen für die Herangehensweise an den möglichen Abbau abgebeben. Dazu gehöre etwa die Einrichtung von Schutzzonen, in denen die gleichen Umweltbedingungen und Artengemeinschaften vorherrschen wie in potenziellen Abbaugebieten. „Es gibt bereits Schutzzonen im wichtigsten Manganknollengebiet, der Clarion-Clipperton-Zone im Zentralpazifik“, führte Haeckel aus. „Sie sind sehr nützlich, können die Schutzaufgabe aber vermutlich alleine nicht leisten.“ Deshalb seien zusätzliche Schutzgebiete erforderlich.

Immerhin: Technologien zur Überwachung von Tiefseebergbau seien bereits vorhanden. Ein entsprechender Wissenstransfer zwischen Industrie und Wissenschaft sowie eine Standardisierung der Untersuchungsverfahren wären aber notwendig.

Diese Empfehlungen richten sich insbesondere an die Internationale Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority, ISA). Sie verwaltet auf Grundlage des Internationalen Seerechtsabkommens UNCLOS den gesamten Meeresboden außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszonen einzelner Staaten. Das Abkommen verpflichtet die ISA auch, einen effektiven Schutz der Meeresumwelt vor möglichen Folgen des Meeresbergbaus sicherzustellen. Haeckel weiter: „Vor diesem Hintergrund erarbeitet sie derzeit rechtliche Rahmenbedingungen, falls in naher Zukunft die ersten Staaten Abbaulizenzen für Manganknollen beantragen sollten.“ Das „MiningImpact“-Team sei aber zuversichtlich, dass ihre jüngsten Ergebnisse in einen avisierten „Mining Code“ einfließen werden.

Ihre Forschungsergebnisse wurden in der Praxis unter anderem von Bord des Forschungsschiffs „Sonne“ erarbeitet. Im Rahmen mehrerer Expeditionsfahrten führten die Wissenschaftler unter anderem in der Clarion-Clipperton-Zone Experimente und Beobachtungen durch. Ein Zusammenschluss von Forschungsministerien in elf europäischen Ländern hat das Projekt „MiningImpact“ im Rahmen der Joint Programme Initiative Healthy and Productive Seas (JPI Oceans) mit insgesamt 9,5 Millionen Euro gefördert.

Pläne für den Abbau der begehrten Manganknollen gibt es nach Geomar-Angaben bereits seit den 1970er Jahren. Diese hätten aber nie über Pilotversuche hinaus Bestand gehabt. „Der technische Aufwand, sie aus der Tiefsee zu gewinnen, ist immer noch extrem hoch“, stellte Haeckel dabei fest. Ebenso hoch sei aber auch die Nachfrage nach Metallen, insbesondere bei einer wachsenden Weltbevölkerung. „Wir sollten vorbereitet sein, wenn ein Staat mit der Erzgewinnung in der Tiefsee beginnen will“, schloss Haeckel. ger